『福島原発災害を考える②』

(独立行政法人国立病院機構) 北海道がんセンター

院長(放射線治療科) 西尾正道

院長(放射線治療科) 西尾正道

【内部被曝を無視した線量比較の問題】

人工放射線による健康被害の歴史は1945年の広島・長崎の原爆投下から始まった。この結果の分析より、米国は全身被曝の急性放射線障害による致死線量は7Sv、半数致死線量を4Sv、死亡率ゼロの「しきい値」線量を1Svとし、米国防総省・原子力委員会の公的見解とした。しかし、原爆による死亡は後に爆風や熱風の要因も大きく絡んでいたことが判明している。実際に白血病や悪性リンパ腫などの血液がんの治療過程において、(同種)骨髄移植の前処置として全身照射が行われているが、その線量は12Gy/6分割/3日である。しかし、がん治療で行われるこの全身照射12Gy(Sv)では死亡しない。

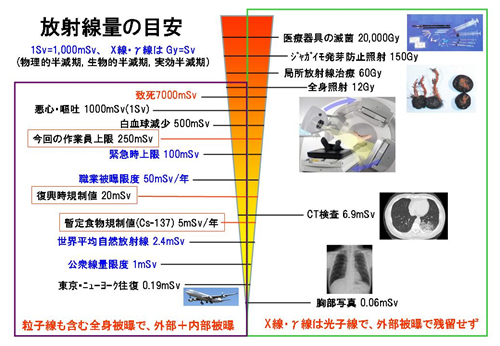

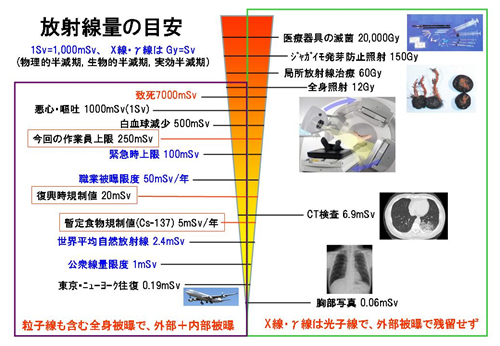

こうした事実から、単なる一過性の外部被曝(照射)と、放射性物質からの被爆では影響は異なると考えられ、内部被曝の問題を無視することはできない。図6に放射線量の相対的な比較を示すが、X線やγ線の光子線とα線やβ線の粒子線を含む放射性物質の線量の健康被害を同等に扱って比較することは正しいものではない。

医療用注射器の滅菌には2万Gy(=Sv)、ジャガイモの発芽防止には150Gy(=Sv)照射されている。こうしたX線やγ線の光子線照射では放射線が残留することはない。

しかし、α線やβ線は粒子線であり、飛程はごく短いが身体に取り込まれて放射線を出し続ける。人体に取り込まれた放射性物質からの内部被曝では、核種により生物学的半減期は異なるが、長期にわたる継続的・連続的な被曝となり、人体への影響はより強いものとなる。このため、被曝時当初の放射線量(initial dose)は同じでも人体への影響は異なると考えるべきである。

したがって、パニックを避けるためにCT撮影では6.9mSvであるなどと比較して語るのは厳密に言えば適切な比較ではない。画像診断や放射線治療では患者に利益をもたらすものであり、また被曝するのは撮影部位や治療部位だけの局所被曝であり、当該部位以外の被曝は極微量な散乱線である。またこうした光子線は人体を一度通過するだけであり、細胞にone hitするだけである。

しかし、質量を持つ粒子線は透過力は低いが周囲の細胞に連続的に放射線を出し続けるため、残留した粒子線周囲の細胞にはより影響を与えるものとなる。放射性物質からの内部被曝は外部被曝とは異なるものであり、線量を比較すること自体が間違いなのである。しかしその違いの研究は少なく不明なため、線量が同じであれば、影響も同じであるという前提で考える取り決めとなっている。

図6 放射線の線量限度と各種の線量比較

臨床では多発性骨転移の治療としてβ線核種のSr-89(メタストロン注)が使用されているが、1バイアル容量141MBqを健康成人男子に投与した場合の実効線量は437mSvであり、最終的な累積吸収線量は23Gy~30Gy(Sv)に相当する。一過性に放射線を浴びる外部被曝と、放射線物質が体表面に付着したり、呼吸や食物から吸収されて体内で放射線を出し続ける内部被曝の影響を投与時の線量が同じでも人体への影響も同等と考えるべきではないのである。

現在の20mSv問題は、より人体影響の強い内部被曝を考慮しないで論じられており、飛散した放射性物質の呼吸系への取り込みや、食物による内部被曝は全く考慮されていないのである。通常の場合は、内部被曝は全被曝量の1%と言われているが、現在の被曝環境は全く別であり、内部被曝の比率は高く、人体への影響は数倍あると考えるべきである。早急にホールボディカウンタや、尿などの排泄物や毛髪などによるバイオアッセイによる内部被曝線量の把握を行い、空間線量率で予測される外部被曝線量に加算して総被曝線量を把握すべきであった。

事故当初においては、全員の測定は無理であるから、ランダムに抽出して平均的な内部被曝線量を把握しておけば、その地域に住む人々の平均的な被曝線量を把握できたが、政府の無策によりそのチャンスを逃してしまった。『緊急時被曝医療マニュアル』に書かれている最低限のことも守られなかったのである。

こうした事実から、単なる一過性の外部被曝(照射)と、放射性物質からの被爆では影響は異なると考えられ、内部被曝の問題を無視することはできない。図6に放射線量の相対的な比較を示すが、X線やγ線の光子線とα線やβ線の粒子線を含む放射性物質の線量の健康被害を同等に扱って比較することは正しいものではない。

医療用注射器の滅菌には2万Gy(=Sv)、ジャガイモの発芽防止には150Gy(=Sv)照射されている。こうしたX線やγ線の光子線照射では放射線が残留することはない。

しかし、α線やβ線は粒子線であり、飛程はごく短いが身体に取り込まれて放射線を出し続ける。人体に取り込まれた放射性物質からの内部被曝では、核種により生物学的半減期は異なるが、長期にわたる継続的・連続的な被曝となり、人体への影響はより強いものとなる。このため、被曝時当初の放射線量(initial dose)は同じでも人体への影響は異なると考えるべきである。

したがって、パニックを避けるためにCT撮影では6.9mSvであるなどと比較して語るのは厳密に言えば適切な比較ではない。画像診断や放射線治療では患者に利益をもたらすものであり、また被曝するのは撮影部位や治療部位だけの局所被曝であり、当該部位以外の被曝は極微量な散乱線である。またこうした光子線は人体を一度通過するだけであり、細胞にone hitするだけである。

しかし、質量を持つ粒子線は透過力は低いが周囲の細胞に連続的に放射線を出し続けるため、残留した粒子線周囲の細胞にはより影響を与えるものとなる。放射性物質からの内部被曝は外部被曝とは異なるものであり、線量を比較すること自体が間違いなのである。しかしその違いの研究は少なく不明なため、線量が同じであれば、影響も同じであるという前提で考える取り決めとなっている。

図6 放射線の線量限度と各種の線量比較

現在の20mSv問題は、より人体影響の強い内部被曝を考慮しないで論じられており、飛散した放射性物質の呼吸系への取り込みや、食物による内部被曝は全く考慮されていないのである。通常の場合は、内部被曝は全被曝量の1%と言われているが、現在の被曝環境は全く別であり、内部被曝の比率は高く、人体への影響は数倍あると考えるべきである。早急にホールボディカウンタや、尿などの排泄物や毛髪などによるバイオアッセイによる内部被曝線量の把握を行い、空間線量率で予測される外部被曝線量に加算して総被曝線量を把握すべきであった。

事故当初においては、全員の測定は無理であるから、ランダムに抽出して平均的な内部被曝線量を把握しておけば、その地域に住む人々の平均的な被曝線量を把握できたが、政府の無策によりそのチャンスを逃してしまった。『緊急時被曝医療マニュアル』に書かれている最低限のことも守られなかったのである。

【土壌汚染と海洋汚染の問題】

チェルノブイリ事故後に、輸入食品に残留した放射性セシウムの上限を、ICRPの勧告に基づいて370ベクレル/kgとしたが、原発事故後の3月17日に急遽作成した食品・水道水の放射性物質の汚染について、表5に食品衛生法による食品の暫定規制値を示す。水道水では10Bqから300Bqに緩和した。飲食物に関する内部被曝の年間線量限度を放射性ヨウ素では50mSv/年、放射性セシウムでは 5mSv/年に緩和した。この基準値はWHOの国際基準の30~50倍である。

表6 食品衛生法による食品の暫定規制値

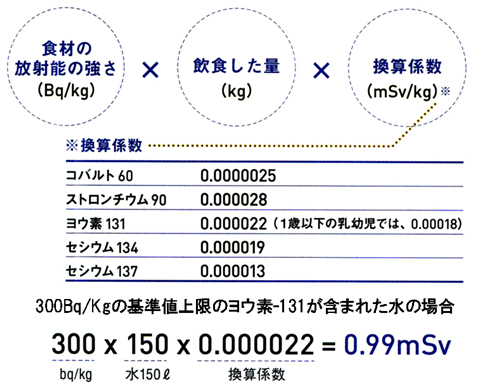

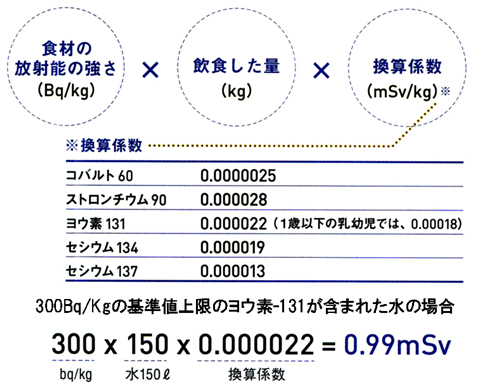

図7 飲食による内部被曝線量の計算

図7に300Bq/Kgの基準値上限のヨウ素を含んだ水の場合の計算を示すが、150リットルで約1mSvとなる。

厚労省の計算によると暫定規制値のレベルの放射能に汚染された水・食品を1年間食べた場合の被曝量は、ウラン・プルトニウム5mSv/年を含めると合計で年間17mSvとなり、国際基準の17~170倍である。しかも従来の出荷時の測定値ではなく、食する状態での規制値とした。呆れたご都合主義の後出しジャンケンである。これではますます内部被曝は増加する。具体的にほうれん草では、小出裕章氏によると、ほうれん草はよく水洗いすれば放射線は2割削減され、茹でて4割削減され、口に入る時は出荷時の約4割になるという。調理により人体への摂取は少なくなるとは言え、汚染水が下水に流れ、川に流れ、海へと流れ環境汚染がすすむことは避けられない。

生体に取り込まれた放射線は代謝の過程で排泄もされるため生物学的半減期や実効半減期があるが、元素の崩壊により発生した放射線は物理的半減期の時間のルールでしか減らない。現在、膨大な量の汚染水を貯蔵しているが、これも限界があり、長期的には地下や川や海へ流れることになる。秋には収穫された米や魚類の食品汚染が問題となる。日本人は土壌汚染と海洋汚染により、内部被曝線量の増加を覚悟する必要がある。

表6 食品衛生法による食品の暫定規制値

図7 飲食による内部被曝線量の計算

厚労省の計算によると暫定規制値のレベルの放射能に汚染された水・食品を1年間食べた場合の被曝量は、ウラン・プルトニウム5mSv/年を含めると合計で年間17mSvとなり、国際基準の17~170倍である。しかも従来の出荷時の測定値ではなく、食する状態での規制値とした。呆れたご都合主義の後出しジャンケンである。これではますます内部被曝は増加する。具体的にほうれん草では、小出裕章氏によると、ほうれん草はよく水洗いすれば放射線は2割削減され、茹でて4割削減され、口に入る時は出荷時の約4割になるという。調理により人体への摂取は少なくなるとは言え、汚染水が下水に流れ、川に流れ、海へと流れ環境汚染がすすむことは避けられない。

生体に取り込まれた放射線は代謝の過程で排泄もされるため生物学的半減期や実効半減期があるが、元素の崩壊により発生した放射線は物理的半減期の時間のルールでしか減らない。現在、膨大な量の汚染水を貯蔵しているが、これも限界があり、長期的には地下や川や海へ流れることになる。秋には収穫された米や魚類の食品汚染が問題となる。日本人は土壌汚染と海洋汚染により、内部被曝線量の増加を覚悟する必要がある。

【内部被曝の問題】

内部被曝とは、放射性物質が吸入・食事・創傷等より体内に入り、被爆は放射性物質が残留する期間継続するタイプの被爆である。実際には核種ごとに物理的半減期と生物的半減期を組み合わせて実効半減期が計算されるが、放射性物質の内部被爆の線量評価においては、預託実効線量が用いられる。放射性物質の摂取後に、体内に残留している放射性物質から個々の組織または臓器が受ける等価線量率を時間積分した線量であり、積分時間は成人では50年、子供では70年として計算する。

預託実効線量は臓器または組織の預託等価線量とその臓器または組織の組織荷重係数との積の全身の総和であるため、実際に局所的な影響でも臓器や組織全体で平均化するため、線量の数値は極め低い数値となる。この計算上の問題も内部被曝が過小評価される原因ともなっている。

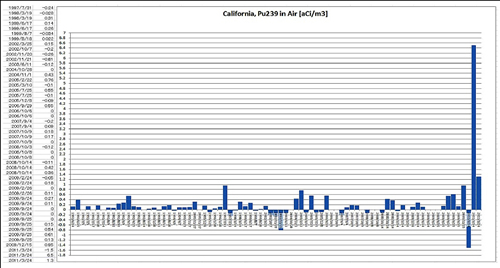

放射性物質の中でも、特に毒性の強いα線を出すプルトニウムの粒子はホット‐パーティクル【hot particle】と呼ばれ、肺の中に入り発がんの原因となるとされている。今回も米国西海岸ではこのプルトニウムの微粒子をエアフィルターで検出しているが(図8)、日本ではこの情報はほとんど報道されていない。同様にハワイではウラン-238、アラスカではウラン-234が高濃度に検出されている。

図8 カリフォルニアで検出されたPu-239

東電は爆発当初からプルトニウムが放出されていることを知っていながら、事故を過小評価させるために、プルトニウムの測定を意図的にやってこなかったとも言える。放射性核種の中でもプルトニウムは質量が大きいことから遠くに飛ばないといわれているが、実際には微粉末となって空中に拡散したのである。

臨床現場では内部被曝させてがんの治療が行われているが、その代表は放射性ヨウ素(I-131)であり、甲状腺機能亢進症に対しては185~370MBq、甲状腺癌に対しては3,700~7,200MBqの投与が行われている。また最近は多発性骨転移の疼痛緩和治療として、Sr-89(メタストロン注)が2MBq/Kgの投与量で使用されている。この内用療法は内部被曝による効果である。また従来から、Au-198粒子線源の組織内へ永久刺入が行われている。また前立腺がんに対してはI-125粒子状線源を永久刺入する組織内照射が行われている。術者が用手的に使用する少ない放射能を持った線源でも体内に残留することによりがん病巣を根治するだけの効果を示すものであり、投与時の線量が少なくても内部被曝はかなり影響があると考えるべきである。

1946年に設立されたNCRP(米国放射線防護委員会)は、第1委員会(外部放射線被曝限度に関する委員会)と第2委員会(内部放射線被曝に関する委員会)を作っていたが、その業務は1950年に設立されたICRP(国際放射線防護委員会)に引き継がれた。ICRPはほぼNCRPの陣容と並行して運用されたが、1952年には内部放射線被曝に関する第2委員会の審議を打ち切ってしまった。ICRP設立当初の内部被曝線量委員会委員長カール・Z・モーガンは 「すべての放射性核種の最大許容濃度を決定した。ICRPは原子力産業界の支配から自由ではない。原発事業を保持することを重要な目的とし、本来の崇高な立場を失いつつある」と述べている。

内部被曝を不問にしなければ、核兵器開発などの原子力推進が不可能となることを危惧したためと考えられる。核兵器開発、原子力発電と原発事故 、大気中核実験、原子力施設の老朽化・廃炉の作業、 放射性廃棄物の処分などで発生する残留汚染を低レベルに抑えるのにかさむ費用を抑え、原子力政策に関わる作業員の健康被害を問題としないために内部被曝の問題は捨てられたのである。

以前より、広島原爆の被災者でもある肥田舜太郎は内部被曝の問題を告発してきたが、それは以下のエピソードを原点としている4)。

「彼女は、1944年に結婚、45年7月初め松江の実家で出産。8月7日、大本営発表で広島が壊滅したと聞いた彼女は、広島県庁に勤めていた夫を探して、8月13日から20日まで毎日広島の焼け跡を歩きまわる。原爆炸裂時たまたま地下室にいたため脚を骨折したが、一命をとりとめた夫と救護所で再会。当初元気だった彼女は、救護所で重症患者の治療や介護を手伝っている内、熱が出、紫斑が現れ、鼻血が止まらなくなり、日に日に衰え、9月8日、抜けた黒髪を吐血で染めて、ついに帰らぬ人となる。『一週間後に入市したが明らかに原爆症と思える症状で死亡した松江の夫人は、内部被曝問題への私の執念の原点ともなった』 。原爆の直撃を受けたが生き延びた夫。原爆の直撃は受けず一週後入市、 8日間毎日焼け跡を歩き、急性原爆症を発症、一ヵ月足らずで死亡した妻。二人の生死を分けたものは何か。 …」

低線量の放射線でも細胞に長期間当てると大きな障害が起こることは「ペトカワ効果」として有名であるが、最近の研究では低線量内部被曝の影響も明らかにされつつある。主なものは、①バイスタンダー効果(放射線を照射された細胞の隣の細胞もまた損傷されることがある)、②ゲノムの不安定性(細胞およびその子孫内の継続的、長期的突然変異の増加)、③ミニサテライト突然変異(遺伝で受け継いだ生殖細胞系のDNAが変化する)である。なお、内部被曝の問題に関しては松井英介氏の近著5) の一読をお勧めしたい。

預託実効線量は臓器または組織の預託等価線量とその臓器または組織の組織荷重係数との積の全身の総和であるため、実際に局所的な影響でも臓器や組織全体で平均化するため、線量の数値は極め低い数値となる。この計算上の問題も内部被曝が過小評価される原因ともなっている。

放射性物質の中でも、特に毒性の強いα線を出すプルトニウムの粒子はホット‐パーティクル【hot particle】と呼ばれ、肺の中に入り発がんの原因となるとされている。今回も米国西海岸ではこのプルトニウムの微粒子をエアフィルターで検出しているが(図8)、日本ではこの情報はほとんど報道されていない。同様にハワイではウラン-238、アラスカではウラン-234が高濃度に検出されている。

図8 カリフォルニアで検出されたPu-239

臨床現場では内部被曝させてがんの治療が行われているが、その代表は放射性ヨウ素(I-131)であり、甲状腺機能亢進症に対しては185~370MBq、甲状腺癌に対しては3,700~7,200MBqの投与が行われている。また最近は多発性骨転移の疼痛緩和治療として、Sr-89(メタストロン注)が2MBq/Kgの投与量で使用されている。この内用療法は内部被曝による効果である。また従来から、Au-198粒子線源の組織内へ永久刺入が行われている。また前立腺がんに対してはI-125粒子状線源を永久刺入する組織内照射が行われている。術者が用手的に使用する少ない放射能を持った線源でも体内に残留することによりがん病巣を根治するだけの効果を示すものであり、投与時の線量が少なくても内部被曝はかなり影響があると考えるべきである。

1946年に設立されたNCRP(米国放射線防護委員会)は、第1委員会(外部放射線被曝限度に関する委員会)と第2委員会(内部放射線被曝に関する委員会)を作っていたが、その業務は1950年に設立されたICRP(国際放射線防護委員会)に引き継がれた。ICRPはほぼNCRPの陣容と並行して運用されたが、1952年には内部放射線被曝に関する第2委員会の審議を打ち切ってしまった。ICRP設立当初の内部被曝線量委員会委員長カール・Z・モーガンは 「すべての放射性核種の最大許容濃度を決定した。ICRPは原子力産業界の支配から自由ではない。原発事業を保持することを重要な目的とし、本来の崇高な立場を失いつつある」と述べている。

内部被曝を不問にしなければ、核兵器開発などの原子力推進が不可能となることを危惧したためと考えられる。核兵器開発、原子力発電と原発事故 、大気中核実験、原子力施設の老朽化・廃炉の作業、 放射性廃棄物の処分などで発生する残留汚染を低レベルに抑えるのにかさむ費用を抑え、原子力政策に関わる作業員の健康被害を問題としないために内部被曝の問題は捨てられたのである。

以前より、広島原爆の被災者でもある肥田舜太郎は内部被曝の問題を告発してきたが、それは以下のエピソードを原点としている4)。

「彼女は、1944年に結婚、45年7月初め松江の実家で出産。8月7日、大本営発表で広島が壊滅したと聞いた彼女は、広島県庁に勤めていた夫を探して、8月13日から20日まで毎日広島の焼け跡を歩きまわる。原爆炸裂時たまたま地下室にいたため脚を骨折したが、一命をとりとめた夫と救護所で再会。当初元気だった彼女は、救護所で重症患者の治療や介護を手伝っている内、熱が出、紫斑が現れ、鼻血が止まらなくなり、日に日に衰え、9月8日、抜けた黒髪を吐血で染めて、ついに帰らぬ人となる。『一週間後に入市したが明らかに原爆症と思える症状で死亡した松江の夫人は、内部被曝問題への私の執念の原点ともなった』 。原爆の直撃を受けたが生き延びた夫。原爆の直撃は受けず一週後入市、 8日間毎日焼け跡を歩き、急性原爆症を発症、一ヵ月足らずで死亡した妻。二人の生死を分けたものは何か。 …」

低線量の放射線でも細胞に長期間当てると大きな障害が起こることは「ペトカワ効果」として有名であるが、最近の研究では低線量内部被曝の影響も明らかにされつつある。主なものは、①バイスタンダー効果(放射線を照射された細胞の隣の細胞もまた損傷されることがある)、②ゲノムの不安定性(細胞およびその子孫内の継続的、長期的突然変異の増加)、③ミニサテライト突然変異(遺伝で受け継いだ生殖細胞系のDNAが変化する)である。なお、内部被曝の問題に関しては松井英介氏の近著5) の一読をお勧めしたい。

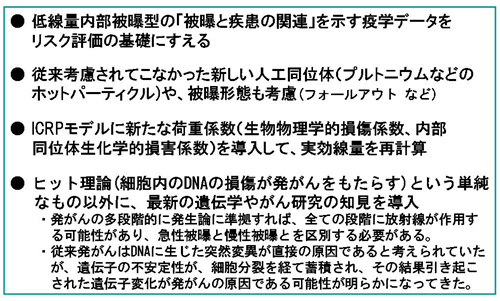

【主な国際機関の動向(ICRPとECRR)】

放射線影響の安全評価を行なっている代表的な国際機関の現状の立場と、低線量被爆の健康被害に関しまとめると、1928年に設置されたICRP(国際放射線防護委員会)は、100mSvの被爆量の蓄積で、最大0.5%程度の「発がん」のリスクが上昇するとしている。1970年に設置されたBEIR(米国科学アカデミーの「電離放射線の生物影響に関する委員会」)では、低線量被曝(100mSv以下)でも発がんリスクについて「放射線に安全な量はないとし、5年間で100mSvの被曝でも約1%の人が放射線に起因するがんになると報告し、「しきい値なしの直線モデル」は妥当と結論している。

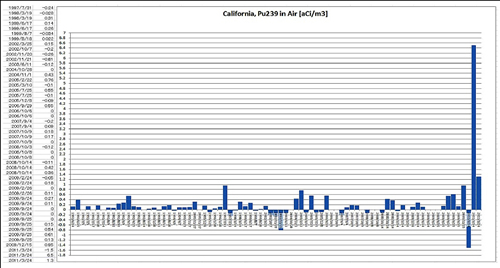

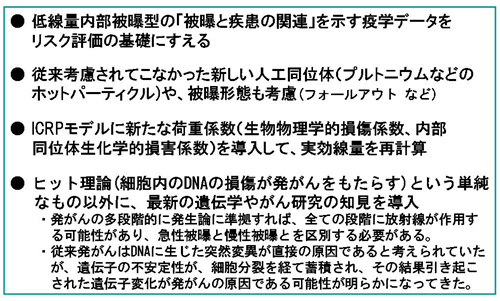

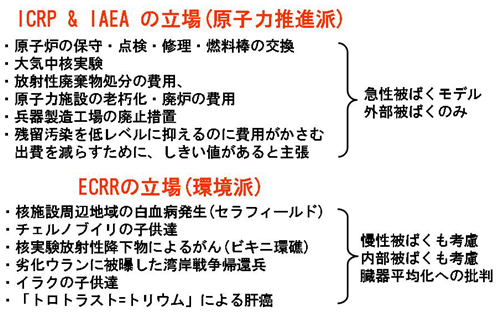

また1997年に設置されたECRR(欧州放射線リスク委員会)は、チェルノブイリ事故による周辺地域での種々の疾患の多発や、セラフィールド核施設・再処理工場周辺における小児白血病の多発などの事例から、現行の国際的権威(ICRP、UNSCEAR、BEIR)が採用しているリスク・モデルを再検討しようとするグループである。その主な批判は、①「内部被曝の無視」、②「被曝した線量を組織全体に均一化させて扱う被曝の平均化モデル」であり、低線量による大幅な健康被害を予測している。ECRRが見積もる放射線のリスクはICRPの500倍から千倍となる。表7にECRRモデルの特徴を示す。

表7 ECRRモデルの特徴

委員長であるクリス・バスビーは ECRRの手法で予測した福島原発事故による今後50年間の過剰がん患者数を予測している。それによると原発から100kmの地域(約330万人在住)で約20万人 (半数は10年以内に発病)、原発から100Km~200Kmの地域(約780万人在住)で約22万人と予測し、2061年までに福島 200km 圏内汚染地域で417,000人のがん発症を予測している。ちなみにICRPでは50年間で過剰がん発症は6,158人としている。図9に立場と分析モデルの異なるICRPとECRRの違いを要約し示す。

図9 ICRPとECRRの違い

震災前の3月5日に、米国原子力委員会で働いたことのあるJanette Sherman医師のインタビュー6) では1986年4月のチェルノブイリ事故後の衝撃的な健康被害が語られている。彼女が編集したニューヨーク科学アカデミーからの新刊『Chernobyl :Consequences of the catastrophe for people and the environment』によると、医学的なデータを根拠に1986~2004年の調査期間に、98.5万人が死亡し、さらに奇形や知的障害が多発しているという。

また、ヨウ素のみならずセシウムやストロンチウムなどにより、心筋、骨、免疫機能、知的発育障害が起こっていると報告し、4000人の死亡と報告している IAEAは真実を語っていないと批判している。これは、①正確な線量の隠蔽、②低線量でも影響が大きい、③内部被爆を計算していないため、といった原因が考えられる。この大きな健康被害の違いについても、私は内部被曝の軽視が最大の原因だと考えている。また低線量でも被害が大きいことが隠蔽されている可能性も否定できない。ちなみに原発事故の翌日に米国は80Km圏内からの退避命令を出しており、低線量被曝の被害の真実の姿を握っていて対応した可能性もある。

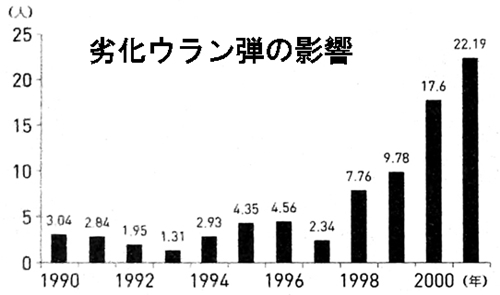

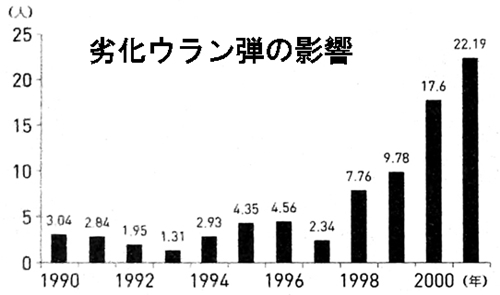

イラク戦争で米軍は劣化ウラン弾(U-238)を使用したが、その影響はイラク南部のバスラにおける 先天障害の発生率にも示されており(図10)5) 、内部被曝の深刻さが示されている。米国はバスラへの米軍の立ち入りを禁止したが、住民はたまったものではない。半減期45億年のウランを兵器として使用し土地を汚染したことは地球に対する犯罪である。

図10 1990年~2001年のバスラにおける先天障害の発生率(対1000人比)

また1997年に設置されたECRR(欧州放射線リスク委員会)は、チェルノブイリ事故による周辺地域での種々の疾患の多発や、セラフィールド核施設・再処理工場周辺における小児白血病の多発などの事例から、現行の国際的権威(ICRP、UNSCEAR、BEIR)が採用しているリスク・モデルを再検討しようとするグループである。その主な批判は、①「内部被曝の無視」、②「被曝した線量を組織全体に均一化させて扱う被曝の平均化モデル」であり、低線量による大幅な健康被害を予測している。ECRRが見積もる放射線のリスクはICRPの500倍から千倍となる。表7にECRRモデルの特徴を示す。

表7 ECRRモデルの特徴

図9 ICRPとECRRの違い

また、ヨウ素のみならずセシウムやストロンチウムなどにより、心筋、骨、免疫機能、知的発育障害が起こっていると報告し、4000人の死亡と報告している IAEAは真実を語っていないと批判している。これは、①正確な線量の隠蔽、②低線量でも影響が大きい、③内部被爆を計算していないため、といった原因が考えられる。この大きな健康被害の違いについても、私は内部被曝の軽視が最大の原因だと考えている。また低線量でも被害が大きいことが隠蔽されている可能性も否定できない。ちなみに原発事故の翌日に米国は80Km圏内からの退避命令を出しており、低線量被曝の被害の真実の姿を握っていて対応した可能性もある。

イラク戦争で米軍は劣化ウラン弾(U-238)を使用したが、その影響はイラク南部のバスラにおける 先天障害の発生率にも示されており(図10)5) 、内部被曝の深刻さが示されている。米国はバスラへの米軍の立ち入りを禁止したが、住民はたまったものではない。半減期45億年のウランを兵器として使用し土地を汚染したことは地球に対する犯罪である。

図10 1990年~2001年のバスラにおける先天障害の発生率(対1000人比)

【事故後の医学的対応の反省】

放射線の健康被害の分析は医学的なデータにより行われる必要がある。そのためには外部被曝と内部被曝を総合的に加算すべきである。外部被曝に関しては、我々医療従事者が使用しているガラスバッジなどの個人線量計による計測である。事故後、国立がん研究センターの嘉山孝正理事長は2万個を準備したが、厚労省の審議官に止められた。なんとも酷い対応であり、そのため外部被曝線量の実測は行われなかった。

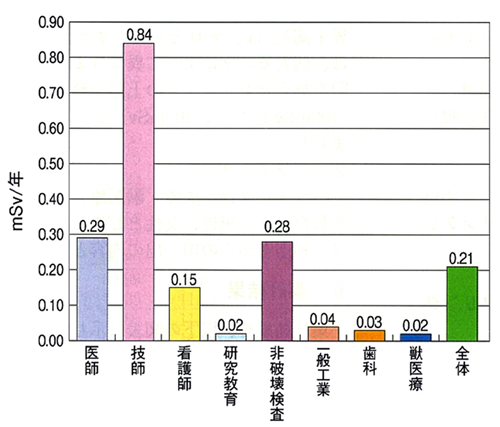

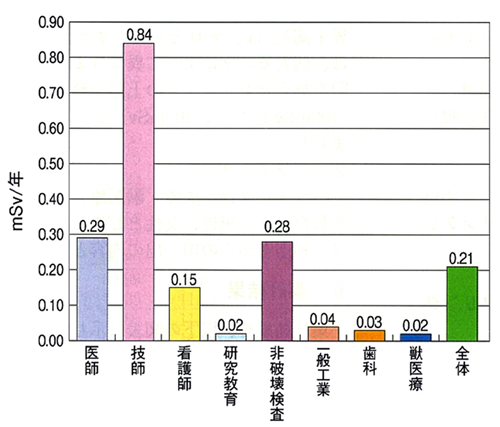

現在、医療従事者の約44万人が個人線量計(ガラスバッジ)を使用している。その測定業務を取り扱っている最大手の千代田テクノル社の報告では、全職種24万4千人の平成21年度の個人線量当量は、一人平均年間被曝実効線量は0.21mSv/年間である(図11)。

そして年間1mSv以下の人は全体の 94.5%であり、検出限界未満(50μSv)の人は全体の81.5%であった7) 。そのため、ガラスバッジの生産に数カ月要するとしたら、年間1mSv以下の23万人分の線量計を一時的に借用して、原発周辺の子供や妊婦や妊娠可能な若い女性に配布すべきであった。移住させずにこのまま生活を継続させるのであれば、塵状・ガス状の放射性物質からの被曝線量は気象条件・風向き・地形条件だけでなく、個々人の生活パターンにより大きく異なるため、個人線量計を持たせて実側による健康管理が必要である。

それは将来に向けた貴重な医学データの集積にもつながり、また発がんや先天性異常が生じて訴訟になった場合の基礎資料ともなる。当然、ランダム抽出によりできるだけ多くの人の内部被曝の預託実効線量の測定も行い、地域毎の住民の集団予測線量も把握すべきであった。γ線に関する内部被曝の測定はホールボディカウンタにより測定できるし、また尿などの排泄物や髪毛などのバイオアッセイによる内部被曝線量測定もできたが、全く行われなかった。緊急時被曝医療時の対応マニュアルに記載されている最低限の対応も行われなかったのである。政府・行政・関係者の怠慢としか言いようのない無作為の犯罪である。

図11 平成21年度の業種別平均年間実効線量

事故直後のバイオアッセイによる内部被曝の検査では粒子線も含んだ被曝線量の測定が可能であったが、今となってはセシウムのγ線の測定しかできない。7月初旬よりホールボディカウンタによる測定が開始されたが、当院の測定では半数程度しか検出できない。放出された放射性物質の90%以上はヨウ素であったが、半減期8日の短半減期核種であるため、4カ月後ではヨウ素は既に消失している。また物理的半減期30年のセシウムも、体内に摂取された場合の生物学的半減期は110日であり、実効半減期は109日とされているので、半分以下となっている。

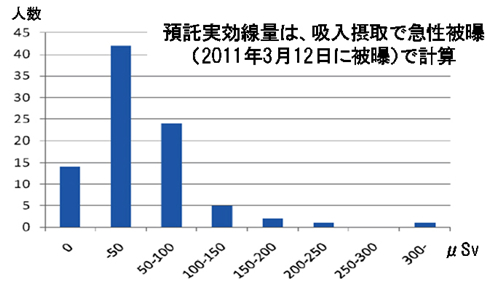

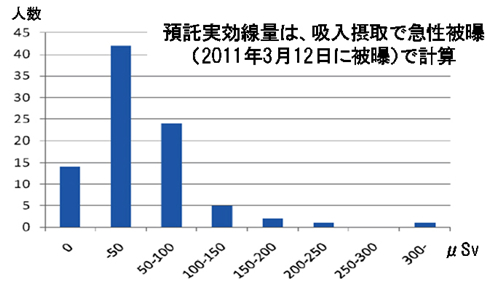

7月19日に測定された南相馬市のホールボディカウンタの検査結果報告書8) では、セシウム摂取量の中央値は 8,188Bq(0~7,8892Bq)で、預託実効線量は 0μSv~363μSv(中央値:39μSv)であり、100μSvを超えたのは90人のうち10人であった(図12)。外部被曝と内部被曝は線量が同じであれば、人体への影響も同等と考えて対応する取決めとなっているため被曝線量は低いものとなっているが、前述したようにこの低線量の晩発性の影響は不明である。事故直後のバイオアッセイによる内部被曝の検査では粒子線も含んだ被曝線量の測定が可能であったが、今となってはセシウムのγ線の測定しかできない。7月初旬よりホールボディカウンタによる測定が開始されたが、当院の測定では半数程度しか検出できない。放出された放射性物質の90%以上はヨウ素であったが、半減期8日の短半減期核種であるため、4カ月後ではヨウ素は既に消失している。また物理的半減期30年のセシウムも、体内に摂取された場合の生物学的半減期は110日であり、実効半減期は109日とされているので、半分以下となっている7月19日に測定された南相馬市のホールボディカウンタの検査結果報告書8)では、セシウム摂取量の中央値は 8,188Bq(0~7,8892Bq)で、預託実効線量は 0μSv~363μSv(中央値:39μSv)であり、100μSvを超えたのは90人のうち10人であった(図12)。外部被曝と内部被曝は線量が同じであれば、人体への影響も同等と考えて対応する取決めとなっているため被曝線量は低いものとなっているが、前述したようにこの低線量の晩発性の影響は不明である。

図12 南相馬市の検査結果報告

低線量被曝の健康被害のデータは乏しく、定説と言い切れる結論はないが、「わからないから安全だ」ではなく、「わからないから危険だ」として対応すべきなのであり、今後の健康被害の分析は実側データをもとに行われるべきであるが、日本はそのチャンスを逃してしまったのである。

現在、医療従事者の約44万人が個人線量計(ガラスバッジ)を使用している。その測定業務を取り扱っている最大手の千代田テクノル社の報告では、全職種24万4千人の平成21年度の個人線量当量は、一人平均年間被曝実効線量は0.21mSv/年間である(図11)。

そして年間1mSv以下の人は全体の 94.5%であり、検出限界未満(50μSv)の人は全体の81.5%であった7) 。そのため、ガラスバッジの生産に数カ月要するとしたら、年間1mSv以下の23万人分の線量計を一時的に借用して、原発周辺の子供や妊婦や妊娠可能な若い女性に配布すべきであった。移住させずにこのまま生活を継続させるのであれば、塵状・ガス状の放射性物質からの被曝線量は気象条件・風向き・地形条件だけでなく、個々人の生活パターンにより大きく異なるため、個人線量計を持たせて実側による健康管理が必要である。

それは将来に向けた貴重な医学データの集積にもつながり、また発がんや先天性異常が生じて訴訟になった場合の基礎資料ともなる。当然、ランダム抽出によりできるだけ多くの人の内部被曝の預託実効線量の測定も行い、地域毎の住民の集団予測線量も把握すべきであった。γ線に関する内部被曝の測定はホールボディカウンタにより測定できるし、また尿などの排泄物や髪毛などのバイオアッセイによる内部被曝線量測定もできたが、全く行われなかった。緊急時被曝医療時の対応マニュアルに記載されている最低限の対応も行われなかったのである。政府・行政・関係者の怠慢としか言いようのない無作為の犯罪である。

図11 平成21年度の業種別平均年間実効線量

7月19日に測定された南相馬市のホールボディカウンタの検査結果報告書8) では、セシウム摂取量の中央値は 8,188Bq(0~7,8892Bq)で、預託実効線量は 0μSv~363μSv(中央値:39μSv)であり、100μSvを超えたのは90人のうち10人であった(図12)。外部被曝と内部被曝は線量が同じであれば、人体への影響も同等と考えて対応する取決めとなっているため被曝線量は低いものとなっているが、前述したようにこの低線量の晩発性の影響は不明である。事故直後のバイオアッセイによる内部被曝の検査では粒子線も含んだ被曝線量の測定が可能であったが、今となってはセシウムのγ線の測定しかできない。7月初旬よりホールボディカウンタによる測定が開始されたが、当院の測定では半数程度しか検出できない。放出された放射性物質の90%以上はヨウ素であったが、半減期8日の短半減期核種であるため、4カ月後ではヨウ素は既に消失している。また物理的半減期30年のセシウムも、体内に摂取された場合の生物学的半減期は110日であり、実効半減期は109日とされているので、半分以下となっている7月19日に測定された南相馬市のホールボディカウンタの検査結果報告書8)では、セシウム摂取量の中央値は 8,188Bq(0~7,8892Bq)で、預託実効線量は 0μSv~363μSv(中央値:39μSv)であり、100μSvを超えたのは90人のうち10人であった(図12)。外部被曝と内部被曝は線量が同じであれば、人体への影響も同等と考えて対応する取決めとなっているため被曝線量は低いものとなっているが、前述したようにこの低線量の晩発性の影響は不明である。

図12 南相馬市の検査結果報告

【今後の対応について】

環境モニタリング値を住民がリアルタイムで知ることができるような掲示を行い、自分で被曝量の軽減に努力できる情報提供が必要である。なお測定点はフォールアウトし地面を汚染しているセシウムからの放射線を考慮し、地上から30~50cm(子供)用、1m(大人用)の高さで統一し、生殖器レベルでの空間線量率を把握すべきである。

土壌汚染に関しては、文科省は校庭利用の線量基準を、毎時 3.8μSvとしたが、この値も早急に低減させる努力が必要である。そもそもこの値は、ガラスバッジを使用している放射線業務従事者の年間平均被曝量の約100倍、妊娠判明から出産までの期間の妊婦の限度値2mSvの10倍であり、見識のある数値とは言えないからである。学校の校庭の土壤の入れ替え作業も一つの対策だが、24時間の生活の中で被曝低減の効果には限界がある。

1990年のICRP勧告が日本の法律に取り入れられたのは2001年であり、11年も世界の流れに遅れて対応する国なので、多少のデタラメさは承知しているが、法治国家の一国民として為政者の見識なき御都合主義には付き合いきれない。

私は空間線量率の高い地域では移住させるべきだと考えている。原発事故の収拾に全く目途が無い状態であり、長期化することは必至である。避難所暮らしも限界がある。このままでは年金受給者と生活保護者も増え、汚染された田畑や草原では農産物も作れず畜産業も成り立たない。放射線の影響を受けやすい小児や子供だけが疎開すればよいという事ではない。住民の経済活動そのものが成り立たない可能性が高いのである。

高汚染地域の土地は政府が買い上げて、汚染物やガレキの処分場とすべきである。また放射性ストロンチウムの濃度は日本では放射性セシウムの一割と想定しているため除外され、核種の種類に関する情報も欠如している。ストロンチウム-89の半減期は50.5日だが、ストロンチウム-90の半減期は28.7年である。成長期の子供の骨に取り込まれ、深刻な骨の成長障害や発がんの原因ともなる。

メンタルケアの問題も、余震が続き、毎日悪夢のような事態を思い出す土地で放射能の不安を抱えながら生活するよりは、新天地で生活するほうが精神衛生は良い。移住を回避するという前提での理由づけは幾らでもできるが、健康被害を回避することを最優先にすべきである。5月26日の新聞では土壌汚染の程度はチェルノブイリ並みであると報じられたが、半減期8日のヨウ素が多かったチェルノブイリ事故と異なり、半減期30年でエネルギーも高いセシウム-137が多い福島原発事故はより深刻と考えている。

政府は土地・家屋を買い上げ、まとまった補償金・支援金を支給して新天地での人生を支援すべきである。先祖代々住んでいた土地への執着も考慮して、住める環境になった時期には、優先的に買い上げた人達に安価で返還するという条件を提示すれば、住民も納得する。また、70~80歳を過ぎた老夫婦が多少の被曝を受けても「終の棲家」として原発周辺で住むのも認めるべきである。老人の転居はむしろ身体的にも精神的にも健康を害するからである。お上のすべきことは、正確な情報を公開し、住民に選択権を与え、支援することである。

今までの政府・東電の対応を見れば、馬鹿かお人好し以外の国民は「絵に描いた餅」の工程表など、誰も信用していない。将来、発がん者の多発や奇形児が生まれたりして集団訴訟となる事態を回避するためにも、政府は多額の持ち出しを覚悟すべきである。長い眼で見れば健康で労働できる人を確保することが、国としての持ち出しは少なくなるのである。なお今後の復興計画の策定に当たっては、高齢社会の医療・介護の問題も考慮して医療関係者も参画した地域再生計画が望まれる。

土壌汚染に関しては、文科省は校庭利用の線量基準を、毎時 3.8μSvとしたが、この値も早急に低減させる努力が必要である。そもそもこの値は、ガラスバッジを使用している放射線業務従事者の年間平均被曝量の約100倍、妊娠判明から出産までの期間の妊婦の限度値2mSvの10倍であり、見識のある数値とは言えないからである。学校の校庭の土壤の入れ替え作業も一つの対策だが、24時間の生活の中で被曝低減の効果には限界がある。

1990年のICRP勧告が日本の法律に取り入れられたのは2001年であり、11年も世界の流れに遅れて対応する国なので、多少のデタラメさは承知しているが、法治国家の一国民として為政者の見識なき御都合主義には付き合いきれない。

私は空間線量率の高い地域では移住させるべきだと考えている。原発事故の収拾に全く目途が無い状態であり、長期化することは必至である。避難所暮らしも限界がある。このままでは年金受給者と生活保護者も増え、汚染された田畑や草原では農産物も作れず畜産業も成り立たない。放射線の影響を受けやすい小児や子供だけが疎開すればよいという事ではない。住民の経済活動そのものが成り立たない可能性が高いのである。

高汚染地域の土地は政府が買い上げて、汚染物やガレキの処分場とすべきである。また放射性ストロンチウムの濃度は日本では放射性セシウムの一割と想定しているため除外され、核種の種類に関する情報も欠如している。ストロンチウム-89の半減期は50.5日だが、ストロンチウム-90の半減期は28.7年である。成長期の子供の骨に取り込まれ、深刻な骨の成長障害や発がんの原因ともなる。

メンタルケアの問題も、余震が続き、毎日悪夢のような事態を思い出す土地で放射能の不安を抱えながら生活するよりは、新天地で生活するほうが精神衛生は良い。移住を回避するという前提での理由づけは幾らでもできるが、健康被害を回避することを最優先にすべきである。5月26日の新聞では土壌汚染の程度はチェルノブイリ並みであると報じられたが、半減期8日のヨウ素が多かったチェルノブイリ事故と異なり、半減期30年でエネルギーも高いセシウム-137が多い福島原発事故はより深刻と考えている。

政府は土地・家屋を買い上げ、まとまった補償金・支援金を支給して新天地での人生を支援すべきである。先祖代々住んでいた土地への執着も考慮して、住める環境になった時期には、優先的に買い上げた人達に安価で返還するという条件を提示すれば、住民も納得する。また、70~80歳を過ぎた老夫婦が多少の被曝を受けても「終の棲家」として原発周辺で住むのも認めるべきである。老人の転居はむしろ身体的にも精神的にも健康を害するからである。お上のすべきことは、正確な情報を公開し、住民に選択権を与え、支援することである。

今までの政府・東電の対応を見れば、馬鹿かお人好し以外の国民は「絵に描いた餅」の工程表など、誰も信用していない。将来、発がん者の多発や奇形児が生まれたりして集団訴訟となる事態を回避するためにも、政府は多額の持ち出しを覚悟すべきである。長い眼で見れば健康で労働できる人を確保することが、国としての持ち出しは少なくなるのである。なお今後の復興計画の策定に当たっては、高齢社会の医療・介護の問題も考慮して医療関係者も参画した地域再生計画が望まれる。

【これを機に、ラディカルに考えよう】

今回の地震・津波・原発事故は日本社会のあり方に問題を提起した。医療の場面でもここ数年の医療崩壊とも言える事態は社会崩壊の一部であるという認識に立って対応する必要があるが、そうした視点でなお議論され対策が行われていない。

原子力利用による電力確保は国策民営として勧められ、地域住民には多額の原発関連の交付金を与え懐柔してきた。北海道の泊原発の立地自治体に対しては、1989年から約1,000億円の交付金が支払われている。日本はこうした札束で人心を動かす手法で、54基の原発を持つ原発大国となった。約30%の電力を原子力発電で賄い、今後50%までその比率を上げようとしていた矢先の事故により原子力行政は根本から見直しを迫られている。

そもそも原子力を含めたエネルギー政策が真剣に日本で議論されたことはない。政・官・業・学の原子力村の人達は目先の利益で結びつき、「原発の安全神話」を作り上げ、また不都合な真実の隠蔽を繰り返してきた。それどころか、使用済みウランの処理の問題も絡んで、一度事故が起こればより深刻な事態となるMOX燃料を使用した原発まで稼働させている。

しかし、原子力発電の廃炉後の管理や使用済み燃料の保管や事故が起こった場合の補償まで視野に入れた場合、コスト的にも原発が優位性を持つものではないことが明らかになった。原子力村の懲りない面々は未だに原子力発電のコストの優位性を主張しているが、科学技術の評価は使用済み核燃料の処理や事故対策のコストも考慮して行われるべきである。IT社会や電気自動車の普及など、今後の電力需要は増す可能性もあるが、一方で日本は人口減少に向かっている。脱原発の方向でソフトランディングする施策を根本的に議論すべきであろう。米国も1979年のスリーマイル島事故以来、新たな原発は稼働させていない。

ただ、地球人口の増加により開発途上国でも原発の稼働を予定している。中国やインドはまだ原発による電力は1~2%にすぎないが、中国は今後400基の原発建設を予定している。そこでは必ず発生するであろう世界各地の原発事故により、全地球的に放射性物資による汚染が進む。21世紀は放射性物質との闘いの時代となる。人工放射線からの被曝は原爆後であり、人類にとっては始まったばかりである。しかし短期間に放射線に適合できるほど人類は進化することはできない。将来、発がんばかりでなく、先天性の障害や奇形などの他にも想定外の事態も心配される。ウランの埋蔵量もあと100年程度で使いつくすと予測されていることから、真剣に再生自然エネルギーの開発を考慮すべきである。

がん医療においても治療成績やQOLの向上ばかりではなく、国民の死生観の共有の議論を通じて、効果費用分析の視点を導入して、高齢社会を迎えて枯渇する年金や医療費の問題も議論されるべきである。診療報酬の配分の議論だけではなく、根本的に考え直すべきである。再生医療も臨床応用の段階となってきたが、生殖医療がそうであったように医学的な問題や技術的な課題だけが議論されて、「命」とは、「生きる」とは、といった「生命倫理」の哲学的な問題は回避されたまま医学技術だけが独り歩きしている。

このままでは原発事故と同様に日本は自然の摂理から取り返しのつかない逆襲を受けるような予感を持つこの頃である。この大震災を期に色々な課題に対してラディカルに考え直す機会としたいものである。我々医療従事者も改めて、放射線利用の原則である、正当性・最適化・線量限度に心掛け診療すべきである。

こうした原子力災害を機に、閣議決定や総理大臣の思いつきでも結構であるから、「がんの時代」を迎えた緊急事態として、①放射線治療学講座の設置による放射線治療医の育成と、②医学物理士の国家資格化と雇用の義務付けなどを発言していただければ私の心も少しは治まるかもしれない。

文献原子力利用による電力確保は国策民営として勧められ、地域住民には多額の原発関連の交付金を与え懐柔してきた。北海道の泊原発の立地自治体に対しては、1989年から約1,000億円の交付金が支払われている。日本はこうした札束で人心を動かす手法で、54基の原発を持つ原発大国となった。約30%の電力を原子力発電で賄い、今後50%までその比率を上げようとしていた矢先の事故により原子力行政は根本から見直しを迫られている。

そもそも原子力を含めたエネルギー政策が真剣に日本で議論されたことはない。政・官・業・学の原子力村の人達は目先の利益で結びつき、「原発の安全神話」を作り上げ、また不都合な真実の隠蔽を繰り返してきた。それどころか、使用済みウランの処理の問題も絡んで、一度事故が起こればより深刻な事態となるMOX燃料を使用した原発まで稼働させている。

しかし、原子力発電の廃炉後の管理や使用済み燃料の保管や事故が起こった場合の補償まで視野に入れた場合、コスト的にも原発が優位性を持つものではないことが明らかになった。原子力村の懲りない面々は未だに原子力発電のコストの優位性を主張しているが、科学技術の評価は使用済み核燃料の処理や事故対策のコストも考慮して行われるべきである。IT社会や電気自動車の普及など、今後の電力需要は増す可能性もあるが、一方で日本は人口減少に向かっている。脱原発の方向でソフトランディングする施策を根本的に議論すべきであろう。米国も1979年のスリーマイル島事故以来、新たな原発は稼働させていない。

ただ、地球人口の増加により開発途上国でも原発の稼働を予定している。中国やインドはまだ原発による電力は1~2%にすぎないが、中国は今後400基の原発建設を予定している。そこでは必ず発生するであろう世界各地の原発事故により、全地球的に放射性物資による汚染が進む。21世紀は放射性物質との闘いの時代となる。人工放射線からの被曝は原爆後であり、人類にとっては始まったばかりである。しかし短期間に放射線に適合できるほど人類は進化することはできない。将来、発がんばかりでなく、先天性の障害や奇形などの他にも想定外の事態も心配される。ウランの埋蔵量もあと100年程度で使いつくすと予測されていることから、真剣に再生自然エネルギーの開発を考慮すべきである。

がん医療においても治療成績やQOLの向上ばかりではなく、国民の死生観の共有の議論を通じて、効果費用分析の視点を導入して、高齢社会を迎えて枯渇する年金や医療費の問題も議論されるべきである。診療報酬の配分の議論だけではなく、根本的に考え直すべきである。再生医療も臨床応用の段階となってきたが、生殖医療がそうであったように医学的な問題や技術的な課題だけが議論されて、「命」とは、「生きる」とは、といった「生命倫理」の哲学的な問題は回避されたまま医学技術だけが独り歩きしている。

このままでは原発事故と同様に日本は自然の摂理から取り返しのつかない逆襲を受けるような予感を持つこの頃である。この大震災を期に色々な課題に対してラディカルに考え直す機会としたいものである。我々医療従事者も改めて、放射線利用の原則である、正当性・最適化・線量限度に心掛け診療すべきである。

こうした原子力災害を機に、閣議決定や総理大臣の思いつきでも結構であるから、「がんの時代」を迎えた緊急事態として、①放射線治療学講座の設置による放射線治療医の育成と、②医学物理士の国家資格化と雇用の義務付けなどを発言していただければ私の心も少しは治まるかもしれない。

(4)肥田舜太郎、鎌仲ひとみ:内部被曝の脅威―原爆から劣化ウラン弾までー. 筑摩書房 38-40, 2005.

(5)松井英介:見えない恐怖―放射線内部被曝―. 旬報社, 2011年.

(6)http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/

http://medg.jp/mt/2011/06/vol19512.html (4/4)2011/06/21 20:20:20

http://medg.jp/mt/2011/06/vol19622.html (3/3)2011/06/21 20:21:48

(7)中村尚司:FBNews No.407(千代田テクノル 20101101発行)

(8)坪倉正治:Personal communication.

(5)松井英介:見えない恐怖―放射線内部被曝―. 旬報社, 2011年.

(6)http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/

http://medg.jp/mt/2011/06/vol19512.html (4/4)2011/06/21 20:20:20

http://medg.jp/mt/2011/06/vol19622.html (3/3)2011/06/21 20:21:48

(7)中村尚司:FBNews No.407(千代田テクノル 20101101発行)

(8)坪倉正治:Personal communication.

略歴

西尾 正道(にしお まさみち)

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。

著書に『がん医療と放射線治療』(2000年4月刊、エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』(2000年11月刊、日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』(2002年6月刊、 NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』(2009年5月刊、エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。

著書に『がん医療と放射線治療』(2000年4月刊、エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』(2000年11月刊、日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』(2002年6月刊、 NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』(2009年5月刊、エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数