『医療者向け「アピアランスケアの手引き」が作成される時代』

アピアランス支援センター 野澤 桂子

◎外見問題の背景

厚生労働省の統計によると、1996年には50.1日だった肺がん患者さんの平均在院日数は、わずか15年で21.7日(2011年)と、大幅に短縮されています。 がん医療の進歩や通院治療環境の基盤整備は目覚ましく、仕事を持ちながら通院している患者さんが32.5万人も存在する時代となりました(2010年)1)。

しかし、社会と接点を持ちながら闘病生活を送ることは、患者さんにとって、変化した自分の外見を意識する機会が増えることを意味します。 とりわけ、脱毛、手術の痕、皮膚の変色、爪の変化など、他人から見える部分に生じる変化は、患者さんにとって大きな苦痛となっています。 そのうえ、がんに罹患した勤務者の34%が依願退職や解雇を余儀なくされ、自営業者の13%が廃業したという報告(2003年)2)もあり、 外見からがん患者であることが露見しないようにしたい、と考える患者さんは少なくありません。

◎患者さんの苦痛と医療者の支援

実際、私たちが2009年に実施したがん患者さん638人(男性264名・女性374名、平均年齢59.54±11.70歳)を対象とした調査でも、 職業の有無や性別にかかわらず、患者さんの90%が、仕事中は、従来通りの姿を装うことが重要であると答えていました。 そして、97%の患者さんが「外見に関する情報の提供は病院でなされるべき」と考えるなど、医療者への支援ニーズも極めて高いものでした。 外見(アピアランス)ケアは、今や、医療者が備えておくべき支持療法の一つといえるでしょう。

ところで、患者さんの外見の問題を考える際に注意しなければならないのは、 「外見の変化がもたらす苦痛は、これまで医療が対象としてきた頭痛や腹痛などの身体的苦痛とは決定的に異なる」点です。 例えば、頭痛は、一人でいてもどこにいても痛いものですが、脱毛の苦痛は、誰もいないところでは感じないという患者さんがほとんどです。 それは、毛髪そのものを悩むというよりも、脱毛からがん患者と思われ、今までのような対等な人間関係でいられなくなってしまうのではないか、という不安だからです3)。 外見の変化による苦痛は、変化した部位そのものではなく、自分らしさや女性性の喪失といった自己イメージの変化に関連する心理的な苦痛であり、 何より、他人の存在を前提に初めて成り立つ相対的で社会的な苦痛であるといえます。

そのため、アピアランス支援センター(図1)では、この社会的な苦痛に対して「患者さんと社会をつなぐ」を標語とし、 たとえ美容的方法を用いる場合であっても、「beautyではなく survive」を基準に、アピアランスケアに取り組んできました。

図1

◎アピアランスケアの研究の現状

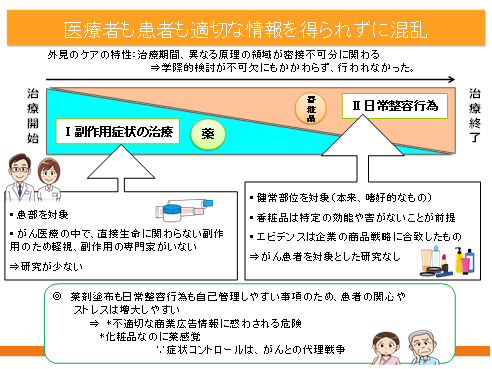

医療現場では、日々、様々な質問を患者さんから受けます。 「脱毛の予防はできますか?」「抗がん剤の色素沈着にビタミンCは効きますか?」「効果的な育毛剤や頭皮ケアはありますか?」 「ステロイドと保湿剤は、いつどのように塗れば良いですか?」「毛髪はいつから染めて良いですか?」「化粧品は?」 「医療用ウィッグでないと再発毛は保証しないって言われたけど本当ですか?」など、枚挙にいとまがないのですが、 がん患者さんを対象にしたレベルの高い研究は無いため、明確に答えることができないのが現状なのです。 アピアランスケアが抱える最大の問題は、研究の欠如といえます(図2)。

図2

このような事態になったのは、がん治療に伴い生じた外見症状は、長い間、「命と引き換えにやむを得ないもの」と考えられ、 その予防法や治療法は医学の中で注視されることなく、evidence-based medicine(EBM)の流れから置き去りにされてきたためです。

加えて、外見の症状への対処法は、副作用症状の治療だけでなく、スキンケアや化粧、ヘアケアなどの日常整容行為とも密接な関係にあるにもかかわらず、 それらが香粧品学の分野でも科学的に検証されることはありませんでした。 というのも、香粧品は、本来、健康人を対象に、害のないことを前提として作られるものであるため、研究も企業の商品戦略に合致したものしか出てこないためです。

このように、医療者にも患者さんにも確たる指針が無い中、とりわけ日常整容行為に関して、困った状況が生じました。 例えば、脱毛の後に髪が生えなかったらどうしよう、皮膚の色が大変なことになったらどうしよう、 など様々な未知の体験に対する不安から、不適切な商業広告情報に惑わされる危険が増加したのです。 本来、日常整容行為は、その人らしさがもっとも表れる楽しい行為で、自由で嗜好的なのはずなのに、 いつの間にか治療行為のように頭皮マッサージを義務的に行ったり、薬のような感覚で特別な化粧品を使ったりする患者さんも出てきました。

そこで、私たちは、平成25-27年度国立がん研究センターがん研究開発費「がん患者さんの外見支援に関するガイドラインの構築に向けた研究 」班の研究として、 医療者向け「がん患者に対するアピアランスケアの手引き」を作成しました4)。 がん患者さんの外見の問題を解決するには、医学のみならず、看護学、薬学、香粧品学、心理学などの多分野の連携なしに適切な解答を導きえないため、 多分野の専門家が結集して、診療ガイドラインの作成手引きの手法を用いて本手引きを作成したのです。 しかし、皮肉なことに、この作業は、アピアランスの分野がEBMから遠く隔たったところにあるということを示す結果となりました。 治療編と日常整容編で構成される全50項目のCQのうち、推奨度B(科学的根拠があり、行うよう勧められる)は治療編の5項目しかないばかりか、 日常整容編においては、がん患者さんを対象にした科学的エビデンスといえるものはなかったからです。 エビデンスが不足する場合には、グループディスカッションや班会議を重ねて検討し、現時点において最も妥当と考えられる、専門家としての意見を付記しました。 そのため、今後発表される研究成果により、これらの内容は変更される可能性が十分にあります。 本来、そのような項目は手引きのCQから削除すべきかもしれませんが、多分野の専門家と患者代表を交えて検討することにより、一般の教科書とは異なる提言をすることにしたのです。 というのも、この提言が、新たな議論を生む叩き台となり、結果的にアピアランスケアが発展することが期待されるからです。

手引きの中から、化学療法に関連して患者さんの関心の高い事項について少しご紹介します。

●化学療法による皮膚色素沈着に対する予防としてビタミンC内服は有用か

化学療法による皮膚色素沈着に対する予防として、ビタミンCを内服することは、エビデンスが乏しいため基本的に勧められない。

●化学療法による皮膚乾燥に対して、安全な日常的スキンケア方法は何か

日常的に用いるスキンケア製品の「無添加」や「敏感肌用」表示には、明確な定義はなく、特殊なスキンケア方法にこだわる必要はない。 治療前より使用していたスキンケア製品を使用する際には、皮膚を強く擦過するなどの刺激を避けるようにする。 皮膚に問題が生じた場合には、直ちに皮膚科医への受診が勧められる。

●化学療法中の患者に対して、安全な洗髪等の日常ヘアケア方法は何か

化学療法により脱毛が進行中の患者、化学療法終了後再発毛しはじめた患者が洗髪する際には、まず髪と地肌をぬるま湯で十分に濡らし、 治療前から使用していたシャンプーを継続することを第1選択とする。低刺激性シャンプーの使用は妨げない。

●化学療法終了後に再発毛し始めた患者や脱毛を起こさない化学療法を施行中の患者は、染毛してもよいか

- ①過去に染毛剤によるアレルギーや皮膚症状がないこと。

- ②頭皮に湿疹がないこと。

- ③染毛剤の使用に適した長さまで毛髪が伸びていること。

- ④地肌に薬剤がつかないように染毛すること。

- ⑤パッチテストの実施が記載されている製品は使用前のパッチテストが陰性であること。

以上の5項目を満たした上で、注意深く行うならば、 治療前に使用していた染毛剤、カラーリンス、カラートリートメント、ヘアマニキュアを第1選択として使用することを否定しない。 ただし、皮膚に問題が生じた際には、直ちに皮膚科医への受診を勧める。

◎おわりに

人には、自分の人生を自分らしく、主体的に生きる、楽しむ権利があります。 それは、例え身体の一部に病いを抱えたとしても変わりません。 「治療の時だけパートタイマー患者」でいるために、アピアランスケアは重要なサポートになると信じています。 医療者も患者さんも、ともに協力しながら深めて行きましょう。

引用文献

- 1)厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」を基に同省健康局にて特別集計したもの

- 2)厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省がん研究助成金「がんの社会学」に関する合同研究班 (主任研究者 山口 健)(平成16年)

- 3)野澤桂子・藤間勝子・清水千佳子・飯野京子 化学療法により乳がん患者が体験する外見の変化とその対処行動の構造 国立病院看護研究学会誌 11(1)13-20,2015

- 4)国立がん研究センターがん患者の外見支援に関するガイドライン研究班(編)「がん患者に対するアピアランスケアの手引き 2016年版」 金原出版 東京

国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター長。臨床心理士。

1983年立教大学法学部卒業。夫の仕事でフランス滞在後、「外見と心理」をテーマに目白大学大学院心理学研究科博士課程を修了し博士号取得(心理学)。 がん患者の闘病や社会復帰を心身両面からサポートするためのプログラムを研究。山野美容芸術短期大学美容福祉学科教授を経て現職。