『「汚染水海洋放出の争点―トリチウムの危険性」の紹介』

はじめに 福島第一原発事故の汚染水を海洋に放出してはならない

2011年マグニチュード9.0の東日本大地震で、配管等の損傷、電源喪失で冷却機能を失い3基の原発が炉心溶融を起こした。 溶融した燃料デブリが崩壊熱を出し続けているため、融解・変形して臨界になる危険性があり、冷却を続ける必要がある。 また、福島原発は地下水が大量に流れており、凍土壁を作っても裾から建屋に流れ込んでくる。 こうして原発建屋内の汚染水が毎日400トン以上発生してタンクに貯蔵されてきた。 発生する汚染水は現在150~200トン/日と半分くらいに減ったと言われるが、現在120万トン以上の汚染水(トリチウム860兆ベクレルや他にストロンチウムなどを含む)が貯まり、貯蔵タンクや敷地を拡大しなければならない。 それを回避することを口実にして、日本政府と東京電力は2021年4月13日、福島原発事故による汚染水を海洋に放出することを決定した。 国連をはじめ、近隣諸国など国際的な反対の世論、日本に住む人びとの多数の疑問や反対を押し切っての強行決定である。

1. 決定された海洋放出案は放射線被曝の危険性を無視した決定である

被曝被害は風評ではなく、被曝による健康破壊など現実に被害をもたらすことこそ危惧しなければならない。 原発や再処理工場でトリチウムを含む廃水が海洋に放出された過去の例を挙げて、それが無害を証明しているかのような安全宣伝が日本政府、国際原子力機関(IAEA)によってなされているが、 現実は、その放出による被曝被害の発生を証明している。それは、マンハッタン計画以来、世界中で行われた原水爆実験後にその周辺や風下地域に見られた人間や動物への健康被害を見れば明らかである。 たとえば、1946~58年までアメリカはビキニ環礁とエニウェトク環礁で67回もの核実験を行った。 その地域の人びとはその後、甲状腺疾患やがん、先天障害、流産・死産などの様々な健康被害に苦しんできたのである。 さらに、原発の定常運転によって、玄海原発周辺で白血病死、泊原発周辺でがん死の増加が報告されている。 また、世界の再処理工場や原発周辺の白血病、がん、先天異常などの増加が報告されている。1) トリチウムは危険な放射性物質なのである。 日本政府が根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)やIAEAの被曝の被害を評価する実効線量係数は、科学的な根拠を欠き、被曝の被害を著しく過小評価するという点で誤っており、 日本政府の主張は、それを利用した欺瞞的な安全論である。

1998~2007年までの10年間の人口10万人あたりの白血病による死者数

| 1998-2002年の平均 | 2003-2007年の平均 | |

|---|---|---|

| 全国平均 | 5.4 | 5.8 |

| 佐賀県全体 | 8.3 | 9.2 |

| 唐津保健所管内 | 12.3 | 15.7 |

| 玄海町 | 30.8 | 38.8 |

| 死亡比 | 全道順位 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| がん8種 | 運転前 | 運転後 | 変化率 | 増減 | 運転前 | 運転後 |

| 全がん | 117.8 | 157.6 | 133.7 | +39.7 | 19位 | 1位 |

| 内蔵5がん | 102.1 | 163.1 | 159.7 | +61.0 | 70位 | 1位 |

| 肺がん | 106.0 | 177.3 | 167.0 | +71.3 | 64位 | 3位 |

| 食道がん | 57.0 | 168.5 | 295.6 | +111.6 | 94位 | 8位 |

| 大腸がん | 85.0 | 183.6 | 216.0 | +98.6 | 69位 | 2位 |

| 肝臓がん | 128.0 | 142.0 | 119.9 | +14.0 | 11位 | 3位 |

| 膵臓がん | 161.0 | 197.1 | 122.4 | +36.1 | 40位 | 4位 |

| 胃がん | 79.5 | 124.2 | 156.4 | +44.7 | 67位 | 10位 |

2. 日本政府、ICRPやIAEAはトリチウムの危険性を軽視している

トリチウムは3倍重い水素の同位体であるが、体内組織に取り込まれる放射性同位体である点が重要である。 あらゆるところで通常の水素に置き換わる。人間の身体の60~70%は水である。 人体を構成する原子数の63%は水素である。 このように生体は多くの水素原子からなるため、もしも体内にトリチウムが入った場合は、脂肪、タンパク質、糖類、DNAなどの有機分子の水素にトリチウムが置き換わり、 有機結合型トリチウムとして体内に長くとどまり、内部被曝で健康破壊を起こす危険性が高い。

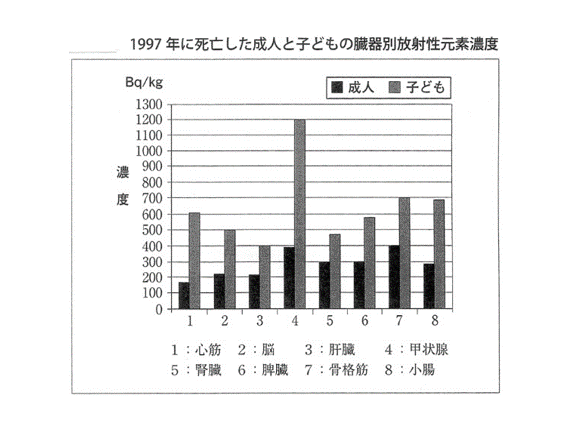

トリチウムは環境中においては、まず、光合成によって、植物および植物性プランクトンや微生物により有機トリチウムを含む炭水化物を合成し、 さらに脂肪、タンパク質から、DNA前駆物質に到る広範な有機物質が合成される。 動物はこれを食することを通じて、生命維持に必要な有機物質を体内で合成する(図2)。 このように水素は環境中・生体中において、どこにでも入り込むという『遍在性』をもっており、このことが、水素の放射性同位体であるトリチウムに特別の危険性を付与する。 さらにトリチウムがベータ崩壊するとヘリウムになり、DNAの結合が切断されるなどの遺伝的な障害の危険性もある。 特に遺伝子DNAの2重螺旋をつなぐ水素結合がトリチウムに置き換わると壊変によりヘリウム⒊になり、2重鎖の結合が切れてしまう。

3. トリチウムのリスク過小評価の核心にあるのはICRPによる線量係数

ICRPによる線量係数(ベクレルをシーベルトに換算する係数、単位はSv/Bq)は、極度に過小に設定されている。 たとえば、トリチウム水(HTO)の線量係数は1.8×10-11Sv/Bqとされているが、これはセシウム137の係数(1.3×10-8Sv/Bq、これも大きな過小評価であるが)の約720分の1に過ぎない。 放出する電子のエネルギーは違うが同じベータ崩壊であり、むしろ、イオン化作用は低エネルギーで強まる(トリチウムのベータ崩壊の最大エネルギーは18.6keV、セシウム137は514keV)。 にもかかわらず過小評価されている原因は、政府側の文書が示唆しているように、この線量係数なるものが、「マウスの腹腔内へのトリチウム水投与による動物実験」から導き出されていることによると推察される。 「短飛程で1回の崩壊でおよそ1個の細胞にしか損傷を及ぼさない」というトリチウムβ線による内部被曝の特殊性を考慮すれば、 「マウスの腹腔内へのトリチウム水投与による致死量に基づく動物実験」よる線量係数算出という方法は、トリチウムによる被曝影響の極めて大きな過小評価を導かざるを得ない。 結局、トリチウムの放射線の危険性と被曝リスク過小評価という結果となっている。

4. ICRP被曝体系の内部被曝の過小評価・無視

トリチウムによる被曝はベータ線が主であることからも内部被曝が議論の中心となる。 内部被曝は歴史的にIAEAやICRPなど国際的な核を推進する勢力によってマンハッタン計画の昔から、一貫して無視されてきた。 放射線被曝にとって、最重要な内部被曝を無視することなしには核を推進することが不可能であったからである。 しかし、チェルノブイリ原発事故の大きな被曝被害の下で、ICRPの被曝体系が被曝を隠蔽し、放射線被曝防護の科学にとって無力で有害であることが明らかになってきた。 ICRPの体系は、被曝の具体的な放射線による分子の電離機構、損傷される細胞や臓器、免疫やホルモン作用などを捨象して、吸収線量のみを用いて内部被曝を議論するものである。 このように内部被曝の具体性を無視するICRPの被曝体系は科学として成立することは不可能である。 矢ヶ崎克馬氏が指摘しているように、私たちは具体的に内部被曝を理解する被曝の科学体系を構築しなければならない。2) 2021年7月「黒い雨」訴訟に関する広島高裁判決は内部被曝を認め、被曝の可能性のある全ての人に被曝手帳を交付することを命じた。 これを福島の被曝の補償に広げなくてはならない。

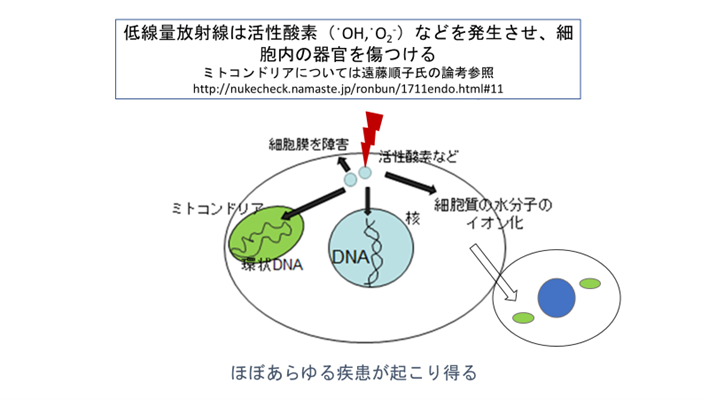

図3はベラルーシでセシウム137を体内に取り込み、内部被曝によって死亡した子どもと大人のセシウム137の各臓器におけるkgあたりの蓄積量である。3) このように内部被曝によって心臓などの多くの臓器が損傷され死に至るのは、放射線によって発生した活性酸素やフリーラディカルによる細胞膜、細胞核、ミトコンドリアなどの破壊現象であるペトカウ効果のためである。 ペトカウ効果というのは、「細胞の膜は高線量の外部照射ではなかなか破壊されないが、内部被曝の形で放射線を持続的に受けると低線量でも簡単に破壊される」という現象である。 この現象をアブラム・ペトカウ博士というカナダ原子力公社主任研究員が偶然発見したのである。4) ペトカウ博士の実験では脂肪の二重層でできた細胞膜のモデルに、外部被曝の形で、高線量の放射線を外部から断続的に照射すると、細胞膜は35,000ミリシーベルトでやっと壊れた。 一方細胞膜を放射性の食塩水の中に入れておいたところ、低線量内部被曝の形になって、わずか7ミリシーベルトで破壊された。 外部被曝の5000分の1というわずかの放射線量で破壊されたのである。 そしてペトカウ博士は細胞膜を破壊するのは放射線の直接作用でなく、放射線によって生じた活性酸素による間接作用であることを明らかにした(図4参照)。 活性酸素は細胞膜だけでなく、核やミトコンドリアなども損傷し、多様な病気を引き起こす。 これはチェルノブイリ事故後、ユーリ・I.バンダジェフスキー博士によって発見され、心臓、肝臓、腎臓などを損傷する長寿命放射性元素体内取り込み症候群の機構である。3)

七條和子氏達の56Mn微粒子をラットの肺に吸入させた実験では平均線量0.11 Gyのベータ線による内部被ばくは、ガンマ線による外部被ばく 2.0 Gyよりも病理変化が格段に大きい。5)

5. いかなる形であれ生態系に放出されたトリチウムは循環し、生物にとっては被曝の危険性が増大する

人類をはじめ地球の生物にとってトリチウムの増加は、生存環境の悪化・破壊となる。 例えば、トリチウムの放射線は微生物の脆弱な遺伝子の変異を加速し、パンデミックを促進する。 さらに植物によって、トリチウム水と炭酸ガスから光合成により有機結合型トリチウムを有する炭水化物が作られ、最終的にはあらゆる生体にトリチウムが取り込まれることになる。 特に重要なことは、希釈して放出しても生態系を通じて濃縮されることであり、さらに生物の体内において濃縮され、生殖系を介して、後の世代を含めて被曝被害の危険性が避けられない。 この「トリチウムは濃縮される」という理論は、1990年以降のイギリス等で発見された科学的な結論である。 日本政府やIAEAはこの重要な真理を故意に無視している。 そしてさらに、日本政府は国民多数の不安と反対の声を無視して40年を超える老朽原発の再稼働を強硬に推進している。 建設費の高騰した原発の新増設も諦めていない。 経済性の全くない原発を廃棄しないのは核武装のための潜在能力を維持するためとも言われている。 核兵器の力によって、政治経済力を回復できると考えるのは帝国主義的な競争・対立にとらわれた幻想である。 人類がともに協力して豊かな地球を回復することこそが、パンデミックの世界危機を解決する唯一の道なのである。

確かに海洋放出に比して費用はかかるかもしれないが、トリチウム回収技術も他の貯蔵手段も存在する。 日本政府は、大きな原発事故を起こした国として、これ以上環境を破壊する権利などないし、責任を痛感すべきである。 したがって、地球をトリチウムなど放射性物質で汚し生態系をいっそう破壊する「放射能汚染水の海洋放出の決定」を撤回すべきである。

参考文献

- ジェイ・マーテイン・グールド著、肥田、斉藤、戸田、竹野内共訳「低線量内部被曝の脅威」緑風出版、2011年

- 矢ヶ﨑克馬著「放射線被曝の隠蔽と科学」緑風出版、2021年

- ユーリ・I・バンダジェフスキー著、久保田護訳、「放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響」、合同出版、2011年

- ラルフ・グロイブ/アーネスト・スターングラス著、肥田舜太郞/竹野内真理訳「人間と環境への低レベル放射能の脅威」あけび書房 2011年

- 七條和子他

https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/kdIcwAKJwkLAPy8BusN_kUoSiDVKbCHxxPsdISLHti-r

1942年兵庫県小野市に生まれる。 大阪大学大学院理学研究科博士課程中退。 東京大学物性研究所、静岡大学工業短期大学部、京都大学基礎物理学研究所、京都大学大学院理学研究科に勤め、2006年定年退職。 京都大学名誉教授。