『ICRP Publication 146批判』

大規模原子力事故における人と環境の放射線防護

ICRP Publication 146―ICRP Publication 109 と111 の改訂―

https://www.icrp.org/docs/P146_Japanese_Final.pdf

1章 はじめに

1986年のチェルノブイリ原発事故から10年経った1996年、 IAEA(国際原子力機関)は事故を総括し、放射性物質による汚染地からの移住の権利を保証したことを失敗と認め、事故後、住民を汚染地から避難させず、汚染地に住み続けさせる方針に転換した。1 それをICRP2007年勧告に明記し、2011年の福島原発事故に適用した。 それを整理し、体系化したものがPublication 146である。

したがって、このICRP新勧告(2020年勧告)は、原発の大規模事故により大量の放射性物質が放出された場合の放射線防護の方法を勧告したものである。 放射性物質による汚染地の住民をできる限り避難することなく、汚染地に住まわせるための放射線防護策を検討している。 健康と生命の安全を考えれば、汚染地から避難して遠く離れて、被ばくを避けることが最善であることは議論の余地がない。 それ故、 ICRP新勧告は、被ばくから生命と健康を守るという人権に基づく被ばく防護の原則に真っ向から反する方策を提案していることになる。 これはICRPの存在そのものを否定しかねないものである。

新勧告は福島原発事故に対するICRP2007年勧告等を非公式に適用する中で取りまとめられた。 福島原発事故に対する国・福島県などの『当局』の現実の対応を参考にしながら検討する。

2章 ICRP勧告の基本的問題点

理解を容易にするために最初にICRP勧告の2つの基本的問題点を挙げておく。

1. 人権を無視している

人間の本質は個人ではなく、人類としての類的存在にある。 人間は人類として協力して文明を歴史的に発展させてきた。 ここに他の動物と異なる人類の本質がある。 その類的存在の基本原則は人類の構成員である個人個人の間の平等の原則であり、互いに人間として尊重される。 これ以外に類的存在である人間の社会を理性的に有機的に機能させる原理はあり得ない。 平等を基礎とする基本的人権に基づく民主主義は人類そのものの進歩を保証する原則なのである。 人類は協力し、歴史的に継承して自然と社会を理解し、制御する科学を発展させてきた。 それ故、人類の進歩は平等を基本とする民主主義の拡大と科学の進歩によって担われる。 その際、人権・民主主義は最も重要な根本原則であり、全てに優先する。 当然、科学に対しても人権が優先する。 つまり、科学といえども人権を侵害することは許されない。 原子力事故に際しても人権の尊重が最優先であることは当然の原則である。 ところがICRP勧告には人権を侵害する勧告が多々見られる。

2. 被ばくに対する科学性の欠如

ICRPは内部被ばくの評価において、放射線の吸収エネルギーのみを評価し、それ以外の電離作用などを一切無視している。 内部被ばくは局所的・集中的・継続的であり、電離作用が重要である。 さらに放射線に応答する人体における実体は臓器であり、細胞であり、分子である。 生体は免疫作用、ホルモン作用、神経作用などを介して有機的に結合して活動している。 ところがICRPの理論にはこれらの具体的な実体が考察されていない。 これでは内部被ばくの科学的な評価は不可能である。 ICRPの被ばく評価体系においては、内部被ばくに対する科学性が決定的に欠如しており致命的である。1 その為、新勧告の被ばく評価は内部被ばくを無視しており、ICRPの参考レベルなどの被ばくの議論は被ばくによる被害を著しく過小評価していることになる。

以下Publication 146 からの引用は青のゴシック体で書く。 ページは(p/136)内の通し番号pを記す。項目が分りやすいときは項目番号を記す。

3章 避難させず、汚染地に留めるICRP

抄録

緊急時被ばく状況と現存被ばく状況では,人と環境に対する放射線の影響の緩和は,決定の正当化と防護の最適化という基本原則を用いて達成される。

防護措置の実施は,放射線の要因を考慮するだけでなく,健康を守り,被災した人々の持続可能な生活環境を確保し,対応者の適切な作業環境を確保し,環境の質を維持するために,社会,環境および経済の側面も考慮しなければならない。(p10)

防護措置の実施は放射線被ばくを考慮すれば、汚染地から避難することが最善である。 避難しないで健康を守り、持続可能な生活環境を維持することは極めて困難である。 現在、福島原発事故で採用されているのは年間外部被ばく20mSv以下の汚染地に住まわせ、子どもたちの教育を行なうという政策である。 住民は生活のためにその汚染地で農業・畜産などの仕事に従事しなければならない。 その結果、労働を通じて被ばくすることに加えて、汚染地での生産物を介して日本全体、世界が内部被ばくの危険に曝されている。 避難が最善であることを知りながら、被曝地に留め、住民・子どもの健康を破壊し、命の危険に曝している。 これは生命の安全という最も基本的な人権の侵害である。

特に危険なのはセシウム137などの放射性微粒子がミクロンからナノ(10-6m~10-9m)のサイズで大気中を浮遊し、呼吸によって気管・肺から、食品の摂取を通じて体内に取り込まれることである。 すでに東京圏で肺がんなどのがんの増加が報告されている。2

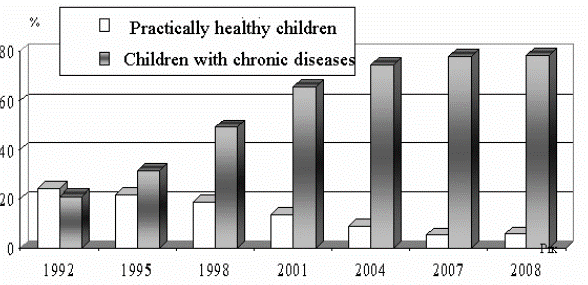

チェルノブイリ法では、年間外部被ばく3mSvに内部被ばく2mSvを加えて5mSv以上の汚染地では居住が許されない。 移住の義務がある。 1mSv以上では移住の権利が認められている。 それでも、チェルノブイリでは低汚染地域の子どもの約7から8割が慢性疾患であるという報告がある。(ウクライナ政府報告) 3

□事実上健康な子ども ■慢性疾患のある子ども

我々は3つの放射線防護原則,すなわち正当化,防護の最適化,個人の線量制限を用いる。 これにより,便益が害を上回り,防護がその状況下において最善となり,不当な線量がいずれの個人にも及ぼされないことを確実にする。 要するに, ICRP の目的は,あらゆる状況において,電離放射線が関与する場合には,人と環境が防護されることを確実にすることである。(p17)

人と環境が防護されるのは経済性も考慮した最適化を前提としているのがICRPの原則である。 「正当化、防護の最適化、個人の線量制限を用いる。これにより、便益が害を上回り、防護がその状況下において最善となり、不当な線量がいずれの個人にも及されないことを確実にする」。

「便益が害を上回る」とは、資本主義社会では極めて合理的な判断である。 しかし、ここで議論されているのは人間の健康と生命である。 害である被ばくの低減費用が、原発による経済的利益を上回ると被ばく防護の低減措置を採らないことが最適となる。 ICRP勧告によれば、経済的に不利益であれば被ばく線量の制限を緩和するのが合理的なのである。 避難して移住の費用をかけるより、住民を汚染地にとどめ被ばくさせる方が経済的であり、社会的費用の節約になる。 これは核を推進する立場の論理である。結局、個々人の健康・生命・生活は守られない。 ICRP勧告に反して「不当な線量がいずれの個人にも及される」のである。 ICRPは原発を推進する立場であるので、住民が被ばくしても「不当な被ばく」でなく「正当で適切な被ばく」と考えているのである。

なぜICRPは倫理的な中心的原理として、人命の尊重、基本的人権の尊重を言わないのだろうか。 原子力・核兵器の利用者の政治的・経済的利益を守るためである。

電力会社は原発によって発電し、電力料金として利益を得ている。 しかし、一方、住民である個人は経済性のない原発による割高の電気料金を支払い、その上、処理・保管の困難な放射性廃棄物が蓄積される。 こうして、死の灰や放射性廃棄物で未来世代にまで負担を残す。 原発に『経済性』はないのである。 原発の運転は社会全体で見れば高い電力料金となり、大きな経済的損失である。 原発の運転継続は『リスク-ベネフィット』論のベネフィットを主張できなくなっている。 ICRPは原発の廃棄を勧告すべきである。

X線検査でがんを検査する時は被曝する人とがんを検査される人は同一である。 原発の大事故では原発の運転で利益を得たのは東京電力である。 被ばくのリスクを受けたのは高い電気料金を払い続けた住民である。 加害者東電が利益を得、被害者住民が損失を受けるのである。 加害者、被害者に分離・対立した2者の間ではリスク・ベネフィット論は成立しない。 むしろ、バランスがなく、不当な差があるから加害者は,被害者に一方的に自らの加害を補償すべきなのである。 予知不可能な自然災害と言うことはできない。 住民の必死の反対の声を金と権力で踏みにじり、地震国に無謀な原発を建設したのは国であり、電力である。

しかしながら,我々は今後の事故に備えなければならない。 これは,我々の仕事の重要な部分であり、原子力だけでなく,たとえば,医療における放射線の使用にも関連している。(p17)

このようにICRPは今後の原発事故を前提としているのである。 原発事故において、老人・子ども、病人など社会的弱者は避難ができない。 それを介護し、治療し、教育する人たちも避難することが困難である。 現実の社会では、避難できない社会的弱者が存在することは避けられない。 必然的に存在する社会的弱者が、避難できないような事故の可能性のある原発の運転は、人々が平和で安全に生活する権利を侵害するものである。 それ故、原発の存在自体が人権を尊重する社会では許されない。 このことこそICRPは被ばく防護のために主張すべきである。 自然災害の防止は困難であるが、原発は人間が廃棄すれば良いのである。

(d) 緊急時および現存被ばく状況において,放射線防護の目的は,正当化と最適化の基本原則を用いて達成される。 正当化の原則は,防護措置の実施に関する決定が重大な混乱を引き起こす可能性があるので,被災した人々や環境に利益をもたらすことを保証するものとなる。 参考レベルを用いて適用される防護の最適化の原則は,個人の被ばくの分布における不公平さを制限し,社会,環境および経済の要因を考慮に入れて,すべての被ばくを合理的に達成可能な限り低く維持または低減させることを目的としている。(p24)

「放射線防護の目的は、正当化と最適化の基本原理を用いて達成される」という。 「放射線防護を達成する」ことなどできない。 達成するには避難しかない。 「正当化」や「最適化」は汚染地に滞在し、住まわせるための一つの方法・言い逃れに過ぎない。 汚染地に住み、働き、生活していくことは、『正当化』『最適化』によって被ばくを軽減しようと必死に努力することである。 混乱を減らし、「適切に」被ばくしたとしても「被災した人々や環境に利益をもたらすことを保証する」とはよく言えたものである。 スピーデイの情報も出さず、人々は逃げる方向も分らなかった。 「経済性」の名の下に狭い地域を不十分にしか除染されていない。 広い山林や農地を除染して安全にすることは不可能である。 廃炉処理は全く進展せず、地下水はデブリに流れ、汚染水となる。 放射性プルームの放出も止まっていない。 放射線に対する感受性には個人差がある。 なぜ避難の権利と自由を保障しないのか。

4章 内部被ばくの脅威

重要なことは最初に述べたようにICRPの被ばく体系では肝心の内部被ばくが正しく考慮されていないのである。 現実には「黒い雨裁判」に見られるように、放射性微粒子による内部被ばくが危険なのである。 ところがICRPの被ばく体系は放射性元素の均一な分布を仮定しており、実態に合わない。 それ故、チェルノブイリ事故で重要であった「長寿命放射性元素取り込み症候群」などの健康破壊が全く考慮されていないのである。6-8

次の図は伊方原発広島裁判のパンフレット「『黒い雨』広島高裁判決から私たちが学ぶもの」からの引用である。 内部に取り込まれた放射性元素はICRPが仮定しているように体内や臓器に一様均一に分布して存在するわけではない。 むしろ、不均一に偏在し、局所的・集中的に継続して放射線を発する。

カリウムチャネル

人間の体内には約4000ベクレルの自然放射性元素カリウム40がほぼ均一に存在する。 これは年間0.18mSvの被曝とされている。 これとベクレル数を比較してセシウム137などの内部被ばくも無視できるほど小さいとされる。 しかし、カリウム40と違いセシウム137のような人工の放射性元素は偏在して蓄積する。 これは局所的・集中的・継続的な被ばくを与え格段に危険である。 日本政府・厚労省はこのカリウム40のベクレル数と比較して食品の安全を論じるが重大な誤りで、意図的な誤魔化しである。 遺伝学者市川定夫氏は繰り返し批判・警告された。

(22) 放射線被ばくが被ばくした集団のがん発生確率を増加させることを示す信頼できる科学的根拠がある。 低線量および低線量率の放射線被ばくに伴う健康影響については大きな不確かさが残されているが,特に大規模な研究から,100 mSv を下回る線量-リスク関係の疫学的証拠が増えてきている。 現在,入手可能なデータの多くは,直線しきい値なしモデルを広く支持している(NCRP, 2018a; Shore, 2018)。(32p)

以上のようにICRPのしきい値なしの直線被ばくモデルに従って、被ばくを可能な限り下げるべきである。 年間20mSvの外部被ばくを許して居住を認めることは被ばくによる健康と生命の危険があり、人権侵害である。

ペトカウ効果と長寿命放射性元素取り込み症候群

外部被曝に加えてさらに無視されている内部被ばくの危険性も考慮するのは当然であり、チェルノブイリでも多くの内部被ばくによる疾患の報告がある。 特に、「長寿命放射性元素取り込み症候群」は内部被ばくの危険性として重要である。 セシウム137などが体内に取り込まれ、局所的・集中的・継続的な被ばくを与える。 体内の放射線は電離作用で活性酸素やフリーラデイカルを発生し、脂肪膜である細胞膜を連鎖的に破壊する。 こうして、心臓、肝臓、腎臓などが損傷され、心不全などの多臓器不全になり、健康を損ない死に到ることもある。 活性酸素は細胞膜だけでなく、遺伝子やミトコンドリア等を損傷し、ぶらぶら病など様々な病気の原因となる。4-8 この活性酸素による細胞膜の破壊は発見者の名を取り、ペトカウ効果とも呼ばれる。 カナダのアブラム・ペトカウ博士は細胞膜に放射線を当ててそれを破壊する実験をしていた。 大気中では35グレイ(Gy)の線量でやっと膜は破れた。 誤って食塩水中で放射線を当てるとわずか7mGyの線量で膜は破壊された。 5000分の1の線量である。 原因は水などの分子に放射線が当たり、活性酸素やフリーラデイカルが発生し、それが連鎖反応的に脂肪膜を破壊することが分った。 これが体内で起こると重大である。

ICRPはセシウム137を経口摂取した場合の線量係数(すべての化合物、ミリシーベルト/ベクレル)を1.3×10-5 mSv/Bqとしている。 つまり1Bqのセシウム137を経口摂取すると1.3x10-5mSvの被ばくになるとしている。 逆に考えると1mSvの被ばくは77000Bqのセシウム137の経口摂取に相当する。 体重70kgの人でも体重1kg当たり1000Bq以上となり、ベラルーシでは多臓器不全で死亡した人の体内蓄積濃度より数倍多いのである。 このような病気を無視して、がんと遺伝的影響のみを考慮するICRPの実効線量係数は小さすぎるのである。 この線量係数に基づいて食品の安全基準100Bq/kgが決められているから日本の食品基準は著しく緩和されている。 後述する。

内部被曝に関しては肥田舜太郎/鎌仲ひとみ著, 『内部被曝の脅威』が優れた解説書である。4 肥田医師は広島で多くの被ばく者の治療の経験がある。 ペトカウ効果についてもていねいな説明がある。 ICRPの理論体系で取り込むことのできない典型的な例としてペトカウ効果がある。 なぜなら体内の水などの分子が重要な役割を果たし、ICRP体系の中では取り扱えないからである。 内部被ばくには他にも多くの重要な機構があると思われる。 全身を総合的に診断する医学が必要である。

4.4.1.2 農業,漁業および食品管理

(206) 長期においては,土壌中の汚染物質が継続的に移動する可能性がある場合には,農業に関する防護措置が依然として必要であることを意味する(3.4.2.2 項を参照)。

食品の生産と消費が長期的に継続して制限される場合は,被災地の持続可能性に影響を及ぼす可能性がある。

可能な限り,地元の生産を維持するための防護措置を実施すべきである。

しかしながら農家は経済的に存続を維持できるよう,生産のタイプの変更(たとえば,食品の代わりに飼料,放射性物質の濃縮が少ない作物,種子,食品以外の生産)を検討しなければならない状況もあり得る。

または,農業以外の土地利用への変更を検討する必要さえあるかもしれない。

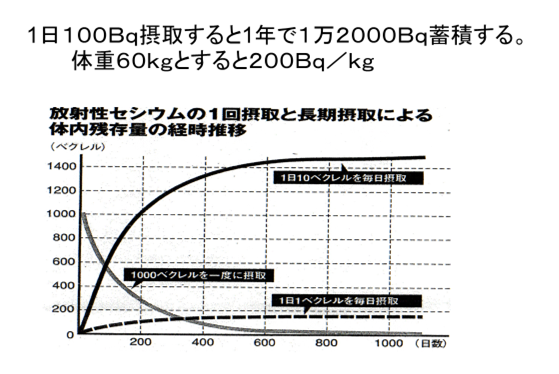

現在の日本の食品基準100Bq/kgは緩すぎる。 米などでも、福島原発事故以前は0.1Bq/kg程度以下であった。 毎日100Bqのセシウム137を摂取するとICRPの計算で、1年で1万2000Bq全身に蓄積し、体重60kgの人だと体重1kg当たり200Bq/kgとなり、ベラルーシにおいて多臓器不全で死亡した子どもや大人の蓄積濃度に近くなる。 子どもの心電図異常は11Bq/kgで現れる。日本の食品基準は少なくとも2桁下げて1Bq/kg以下にすべきである。6,7

日本のホールボディ・カウンターは精度がよくないが、尿の検査によってセシウム137が検出されている.9

結語

234)影響を受けたすべての人々の放射線被ばくによる健康への悪影響に関する正当な懸念を超えて,大規模原子力事故がもたらす社会,環境および経済への影響および事故への対応は多大なものであり,非常に長い間続く可能性がある。

事故が生み出した状況の複雑さとその影響の大きさを考えると,放射線防護は不可欠ではあるが,影響を受けるすべての個人や組織が向き合う問題に対処するために動員が必要とされるであろう貢献の一つの要素に過ぎない。

最大の問題である被ばくを、必要な寄与(contributions)の「一つの要素に過ぎない」とあえて軽視させようとしている。 これは被ばく被害を隠蔽し、避難を困難なまま放置し、被曝させた上、その加害に対する賠償責任を逃れるために不自然な文章が挿入されたのであろう。 放射線被ばく防護を任務とするICRPがこのような主張で良いのか。 被ばくがなく、地震だけなら復旧は格段に容易になる。

(235) このような状況において,放射線防護の第一の目的は,放射線による組織や臓器への重篤で早発の損傷の発生を防止し,社会,環境および経済に対する要因を考慮に入れて,将来のがんや遺伝性影響のリスクを合理的に達成可能な限り低くすることである。 これは,初期の最初に開始され,数十年にわたって継続する可能性のある一連の補完的な防護措置によって達成される。 防護措置は,放射線および放射線以外の事項を考慮して選択される。

「社会、環境および経済に対する要因を考慮に入れて」リスクを低くしても、被ばく被害は避けられず、ICRPは被害を容認している。 それならばその健康被害やその予防・治療について触れないのは人権を無視していることになる。

(237) 運用に際しては,放射線による健康と環境への潜在的影響を緩和するための委員会の主たる勧告は,参考レベルに基づく判断基準を使用した最適化の原則に依拠し,防護措置を選択し実施する。 これは,サイト内とサイト外の被ばく状況の特徴や被ばくする人のカテゴリーを考慮して行われる。

参考レベルの20mSvなどの数値に科学的根拠が示されていない。 ICRPはLNT説を採用しており、1mSvに較べて、20mSvでは20倍のがん死の増加がある。 ICRPはそれを容認しているのである。 しかし、原発による利益、ベネフィットを受けていないで一方的に被害を受けた一般市民・住民の被ばく線量が上げられる理由はない。 これは、本来利害が同一のものに対して適用すべきリスク・ベネフィット論を利害が一致しない2者、それも加害者と被害者の間で、リスク・ベネフィット論を誤用したからである。 上記の参考レベルは外部被ばく線量のみを対象とし、内部被ばくを無視している。 内部被ばくはペトカウ効果など極めて重要である。参考レベルまで被ばく線量を上げれば、健康被害の増加は避けられない。 ICRPは被ばくによる健康破壊の治療・予防についてなぜ触れないのか。

5章 おわりに

重大事故を取り上げたICRP新勧告を読むとICRPの立場が鮮明になり、よく理解できる。 原発事故において事故を発生させた加害者と、豊かな自然の中で生活を営んできた被害者とが対立する現実を前にして、ICRPは誰のために勧告をしているのか。 ICRPは原発を推進する核の推進側のために, 中立を装って勧告しているのである。 従来もそうであったが原発の重大事故を取り上げると、人権が無視されていることが誰の目にも明らかである。 現に、深まる対立の中で、政府や東電の加害者側に立って裁判で証言するICRP関係者が登場している。

私と同年の中川保雄氏は、32年も前に、核被害者の立場から「放射線被曝の歴史」を書いた。10 その225ページに「今日の放射線被曝の基準とは、核・原子力開発のためにヒバクを強制する側が、それを強制される側に、 ヒバクがやむをえないもので、我慢して受任すべきものと思わせるために、科学的装いを凝らして作った社会的基準であり、原子力開発の推進策を政治的・経済的に支える行政的手段なのである」と書いている。

当時.彼は48歳で、胃がんで体力の限界にあった。 私が中山寺の彼の自宅を訪問し、慶子夫人と共にお会いした。 いつもの穏やかな笑顔があった。 同年の夫人もすでに永眠された。

ICRP新勧告は元原子力規制庁参与の松田文夫氏によって誠実な紹介と批判が成されている。 松田氏は「Publication146は被災者に被ばくの受容を説く偽の伝道書である」として警告されている。11 執筆に当たりお世話になった松田文夫氏に感謝します。

参考文献- 矢ヶ崎克馬、『放射線被曝の隠蔽と科学』、緑風出版、2021年

- 山田國廣・中村修、『なぜ首都圏でガンが60万人増えているのか!?』、風媒社、2022年

- ウクライナ政府報告書、ウクライナ政府報告書(第3章、第4章)の日本語訳・修正版を掲載 – 市民科学研究室 (shiminkagaku.org)

- 肥田舜太郎・鎌仲ひとみ、『内部被曝の脅威』、ちくま新書、2004年第1刷、2011年第4刷発行

- 『The Petkau Effect 人間と環境への低レベル放射線の脅威』ラルフ・グロイブ/アーネスト・スターングラス著、肥田舜太郎/竹野内真理訳 あけび書房、2011年

- ユーリ・I・バンダジェフスキー 『放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響:チェルノブイリ原発事故の病理データ』久保田護訳、合同出版、2011年

- ユーリ・I・バンダジェフスキー、N・F・ドウボバヤ著、久保田護訳、『放射性セシウムが生殖系に及す医学的社会的影響』合同出版、2013年

- アレクセイ・ヤブロコフ他著、星川淳監訳 『調査報告 チェルノブイリ被害の全貌』岩波書店、2013年.原著はAlexey V. Yablokov et.al.,Chernobyl:Consequence of the Catastrophe for People and the Environment, Volume 1181, Annals of the New York Academy of Sciences. 2010.

- 論文「福島原発事故による南相馬市の住民の尿中放射性セシウム濃度測定による内部被ばく調査」が発行されました | ちくりん舎(NPO法人市民放射能監視センター) (chikurin.org)

https://lib-extopc.kek.jp/preprints/PDF/2021/2125/2125002.pdf - 中川保雄、『放射線被曝の歴史』、明石書店、2011年(初版は1991年)

- 松田文夫、『ICRP勧告批判』、吉岡書店、2022年

1942年兵庫県小野市に生まれる。 大阪大学大学院理学研究科博士課程中退。 東京大学物性研究所、静岡大学工業短期大学部、京都大学基礎物理学研究所、京都大学大学院理学研究科に勤め、2006年定年退職。 京都大学名誉教授。